BtoBにおけるウェビナーの重要性とは?実施方法から効果的な開催のコツまで徹底解説!

ウェビナーはリード(見込み顧客)の獲得のみならず、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)や解約の抑止といった効果も見込めるため、BtoBマーケティングで成果を出すための重要な施策の1つといえます。

<ウェビナーの成果例>

・ウェビナーをフックにした広告配信での新規リードを獲得

・自社の専門性をPRすることでのリードナーチャリング

・アーカイブ配信やホワイトペーパー化などのコンテンツの2次利用

・機能の使い方を紹介することで既存顧客の満足度を高め、解約リスクを低減

しかし、配信方法やウェビナーの形態の選択から、企画・集客、開催後の顧客アプローチまで、検討すべきことは多岐にわたるため、戦略的なプランニングが求められます。

本記事では、BtoBのウェビナー開催に関して、企画から集客、配信方法、開催後のフォローアップまでを網羅的に解説しています。ウェビナーの効果を最大化し、BtoBマーケティングで成果を上げたい方は、ぜひ読み進めてみてください。

ウェビナーとは

ウェビナーとは、ウェブで行うセミナーのことです。ウェブセミナーやオンラインセミナーとも呼ばれています。参加者は、インターネット環境さえあれば、パソコンやモバイルを使ってどこからでも視聴することが可能です。

リアルなセミナーとは異なり、会場の準備や移動が不要なため、時間やコストを大幅に削減できるのが特徴です。例えば、企業が新製品の紹介を全国の取引先に対して行う場合、ウェビナーを利用すれば、一度の配信で広範囲に情報を届けることができます。

Zoomの有料のウェビナー機能を使って行われることが多く、リアルタイムでの質問や投票機能を活用することで、参加者との双方向のコミュニケーションが可能です。このように、ウェビナーは情報提供だけでなく、顧客とのエンゲージメントを深める手段としても効果的です。

ウェビナーを実施する目的

BtoB企業のウェビナー実施目的は、リード(見込み顧客)の獲得に設定されることが多いです。リードに対して専門的な情報を提供することで、信頼感を高め、購買意欲を喚起することが期待されます。

例えば、飲食店向けの受発注システムを開発している企業が、飲食店の経営者向けに「原価を抑えるための受発注のコツ」に関するウェビナーで実施することで、自社システムの導入を検討してくれる可能性のある企業のリードを獲得することができます。

また、場合によってはリード獲得ではなく、商談獲得や既に契約している企業の解約抑止を目的にウェビナーを開催することもあります。

なぜBtoBでウェビナーが重視されるのか

BtoBの購買決定には複数の関係者がからみ、初回の接触から購買決定までの期間が長いことが多いため、多くの情報を伝えられ、双方向のやり取りができるウェビナーが重視されています。

例えば、企業のシステム導入を検討する際には、経営層、現場の担当者、IT部門など、複数の関係者が意思決定に関与します。このような状況では、見込み顧客との接点を継続的に持ち、関係を深めていくことが重要です。

ウェビナーは投影資料・音声による説明によって多くの情報を伝えられるだけでなく、質問への回答といった双方向のやり取りも可能なため、見込み顧客との関係性を深めるのに適しています。

BtoBマーケティング施策の中でのウェビナー

BtoBマーケティング施策は、リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)、リードナーチャリング(見込み顧客の育成)、リードクオリフィケーション(商談化のための見込み度評価)の3つに分けて考えることができます。

ウェビナーは、主にリードジェネレーションやリードナーチャリングを目的とした施策です。例えば、ウェビナーに参加登録してもらうことで見込み顧客の情報を取得し(リードジェネレーション)、その後、専門的な情報提供や課題解決に役立つコンテンツを通じて関係を深め(リードナーチャリング)、最終的に商談に結びつけることが可能です。

ウェビナーは、施策単体で考えるのではなく、BtoBマーケティング全体の中でどのような役割を担うのかという視点を持って運用することが非常に重要です。例えば、ウェビナーで獲得したリードに対しては、後日フォローアップメールを送ったり、営業チームが個別にアプローチすることで、リードクオリフィケーションを進めることができます。

ウェビナーは、BtoBマーケティング施策の中での位置付けと役割を明確にしたうえで運用することが成功の鍵となります。

BtoBマーケティングにおけるウェビナーの効果

BtoBウェビナーは、リード獲得から育成、既存顧客の解約抑止、アップセル・クロスセル、コンテンツの2次利用まで幅広い効果を発揮します。

以下、具体的な事例を紹介いたします。

| 1. リード獲得 | ・ウェビナーをフックに広告配信を行い新規リードを獲得する ・ハウスリストの中で反応がとれなくなってしまったコールドリストからウェビナーをきっかけに反応をとる |

| 2. リードナーチャリング | ・自社に興味を持っているものの、成約に至っていない顧客に対してウェビナーを通じて自社の専門性をPRする ・定期的なウェビナーの実施により、ブランドの信頼感を強化し、商談機会を増やす |

| 3. 解約抑止・アップセル・ クロスセル |

・新機能の使い方や製品の活用事例を紹介することで、既存顧客の満足度を高め、解約リスクを低減させる ・基本プランを利用している顧客に対して、プレミアムプランの機能紹介を行うことで、アップセルを促進する |

| 4. コンテンツの2次利用 | ・ウェビナーをアーカイブ配信したり、ホワイトペーパー化するなどウェビナーの内容を2次利用する ・ウェビナーを短い動画に分割し、SNSやYouTubeに投稿する |

このようにウェビナー戦略的に企画・運用することで、顧客との関係を深めることができます。

ウェビナーの配信方法

ウェビナーには、ライブ配信・録画配信・ハイブリットの3つの配信方法があります。

それぞれの特徴とメリット・デメリットは以下のようになります。

| 特徴 | メリット | デメリット | |

| ライブ配信 | リアルタイムで講師と参加者がやり取りできる形式。 | ・ウェビナー全体を通して双方向なやり取りができる ・参加者の反応を見て話す内容を変えることができる ・参加者が話に集中してくれる可能性が高い |

・登壇者のプレゼンスキルが必要 ・配信トラブルの可能性がある ・話した内容の取り消しや撮り直しができない |

| 録画配信 | 事前に録画した動画を配信する形式。 | ・配信トラブルが少ない ・参加者は好きな時間に視聴できる形式にもできる ・撮り直しができる |

・双方向のやり取りができない ・録画の工数がかかる ・聞き流されてしまう可能性が高まる |

| ハイブリッド | ライブ配信と録画を組み合わせた形式。 | ・配信トラブルが少ない ・最後に質疑応答などを入れることができる |

・録画の工数がかかる |

それぞれにメリット・デメリットを考慮して配信方法を選択すると良いでしょう。

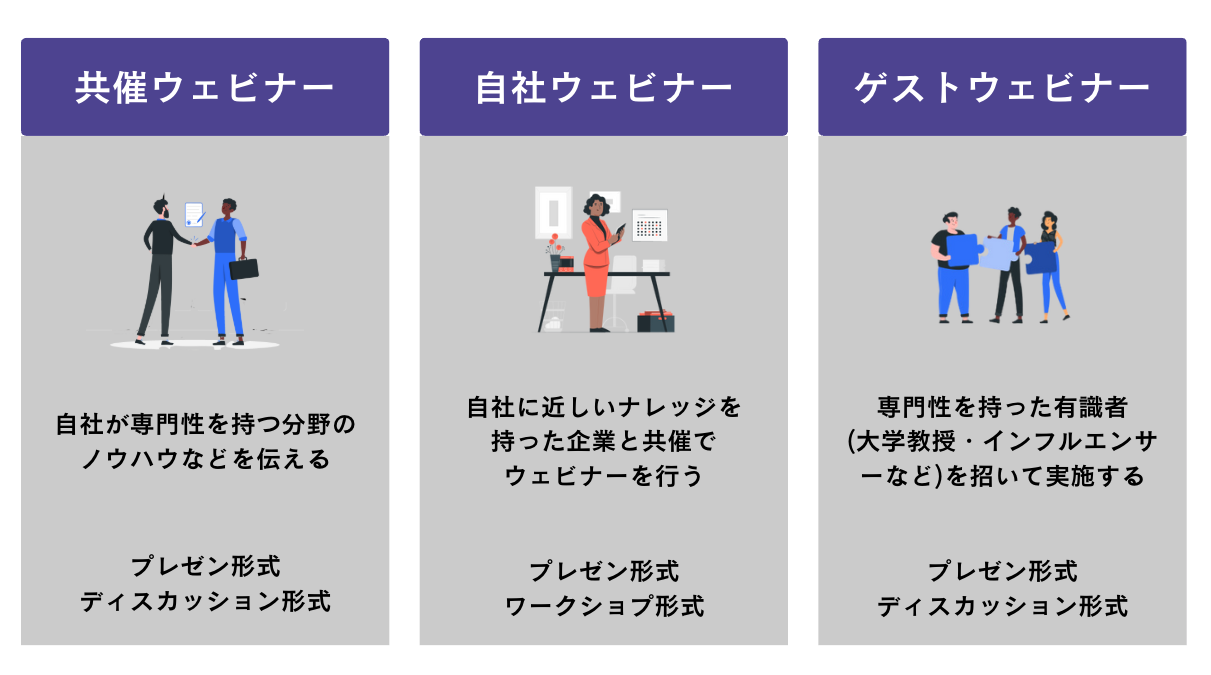

ウェビナーの形態

さらに、ウェビナーには、自社ウェビナー、共催ウェビナー、ゲストウェビナーといった形態があります。それぞれの形態には特徴があり、目的やターゲットに合わせて適切な形態を選ぶことが重要です。

自社ウェビナー

自社ウェビナーとは、自社が専門性を持つ分野のノウハウなどを伝えるウェビナーです。例えば、人事系のシステムを提供している会社が、自社に蓄積した「人事の業務効率化」に関するナレッジを紹介するウェビナーなどが考えられます。

コンテンツの内容は、プレゼン形式やワークショップ形式が多く採用されます。プレゼン形式は体系的な情報提供に向いており、ワークショップ形式は参加者が積極的に関わる形で進行するため、より実践的な学びを提供したい場面に向いています。

共催ウェビナー

共催ウェビナーとは、自社に近しいナレッジを持った企業と共催でウェビナーを行う形態です。

例えば、自社が飲食業界に特化した社員研修を提供している場合、同じく飲食業界向けの勤怠管理システムを提供している企業と一緒に「飲食業界の人材マネジメント」をテーマとしたウェビナーを開催するといったことが考えられます。

共催ウェビナーのメリットは、お互いの顧客にアプローチできることです。例えば、既存顧客への情報提供だけでなく、共催企業の顧客層にも認知を広げることができます。また、異なる視点からの情報提供が可能となり、参加者にとっての価値が高まります。

共催ウェビナーでは、プレゼン形式に加えて、ディスカッション形式を取り入れることも多いです。ディスカッション形式にすることで、複数の視点から意見交換を行い、参加者に新たな洞察を与えることができます。

ゲストウェビナー

ゲストウェビナーとは、専門性を持った有識者(大学教授、政治家、インフルエンサーなど)を招いて実施するウェビナーのことです。

ゲストの専門知識や経験を活かした内容で、より深い情報や実践的な話を提供することができます。例えば、ITセキュリティに関するウェビナーに著名なエキスパートを招くことで、参加者に対して信頼感を与え、説得力のある情報を提供できます。

ゲストウェビナーでは、ゲストによるプレゼン形式に加え、ディスカッション形式やインタビュー形式が採用されることが多く、ゲストとの対話を通じて、参加者に多角的な視点を提供することが可能です。また、ゲストの知名度を活用して集客を行うことができるのも、大きなメリットです。

ウェビナーの形式を選ぶ際は、目的とターゲット、コンテンツ内容に合わせて最適な形態を選択することが重要です。例えば、リードジェネレーションを目的とするなら自社ウェビナー、ブランド認知を広げたいならゲストウェビナー、専門知識を深く伝えたいなら共催ウェビナーといった具合に、目的に応じて形式を使い分けることで、より効果的なウェビナーを実施することができます。

ウェビナー企画のポイント

続いてウェビナー企画の際に重要な4つのポイントを紹介します。

目的を明確にする

まずウェビナーの目的を明確化することが重要です。目的が曖昧だと、企画や内容がブレやすくなり、成果の評価も難しくなります。

BtoBウェビナーの目的は、リードの獲得に設定することが多いですが、リードの獲得と一口に言っても、とにかくリードの数を多く獲得するのか、特定の業界のリードを取るのか、あるいは既存顧客のリード情報を深掘りするのかなど、細かく目的を設定することが効果的です。

例えば、商談に繋がりやすい見込み顧客を集めたい場合は、業界や職種を絞ったテーマ設定が有効です。一方、まずは認知拡大を目的とする場合は、幅広いターゲットに響く内容やタイトルにすることで、参加者数を増やすことができます。

また、場合によってはリード獲得ではなく、商談獲得やすでに契約している企業の解約抑止を目的にウェビナーを開催することもあります。例えば、既存顧客向けに製品の使い方を詳しく解説したり、最新のアップデート情報を提供することで、顧客満足度を高め、解約のリスクを減らすことが可能です。

目的設定は非常に重要であり、ウェビナーの実施目的が明確化していないと、振り返った際に「何のためにウェビナーやっていたのか?」「ウェビナーの予算は適切か?」と社内で迷いや議論が発生しがちです。そのため、目的を明確にすることは、効果的なウェビナー運営の第一歩となります。

ターゲットのニーズを洗い出す

ウェビナーを成功させるためには、ユーザーファーストの視点が非常に重要です。参加者は、自分にとって有益な情報やノウハウを得られることを期待しています。

ウェビナーというクローズドな場では、調べて分かることや分かりきっている内容ではなく、現場感のあるリアルな情報を求めていることが多いです。例えば、業界の裏話や成功・失敗事例、具体的な課題解決のノウハウなど、インターネット上では得られないような生の情報に高い価値を感じます。そのため、ターゲットのニーズを正確に把握することが非常に重要です。

例えば、以下のような手法を使うことで、ターゲットのニーズを深く理解することができます。

| 既存顧客へのアンケート調査 | 顧客の課題や関心を直接聞くことで、よりリアルなニーズを把握できます。 |

| 営業部門からのフィードバック | 営業担当者が日々接している顧客の声を集めることで、具体的な課題を把握できます。 |

| 最新トレンドのキャッチアップ | 業界の最新トレンドはウェビナーのターゲットも追い切れていないことが多いので、知りたい情報が含まれていることが多いです。 |

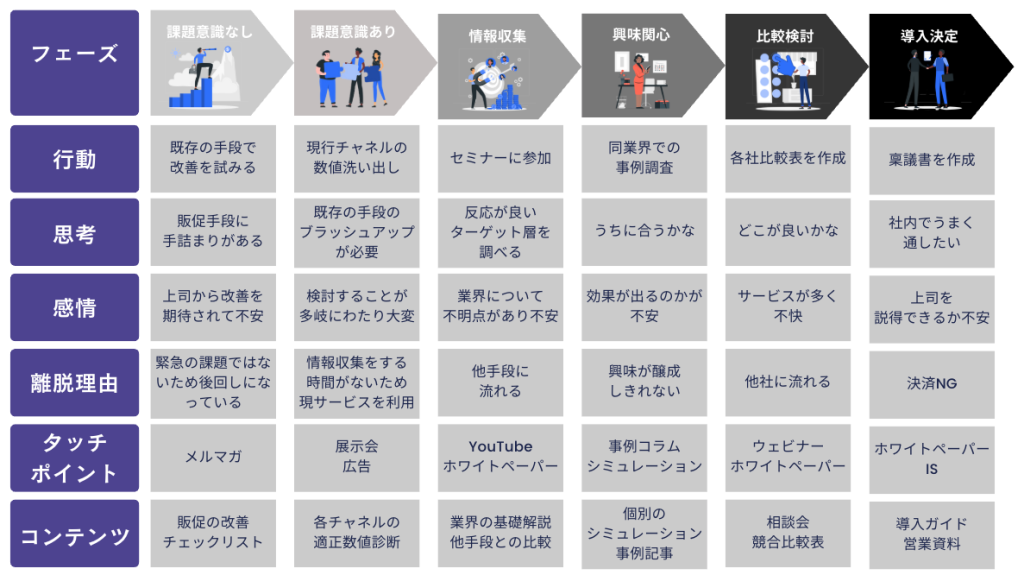

さらに、ターゲットのニーズを洗い出すには、カスタマージャーニーマップを作成することも非常に有効です。カスタマージャーニーマップとは、顧客が製品やサービスを知り、興味を持ち、検討し、購入・利用するまでのプロセスを可視化したものです。

カスタマージャーニーマップの例(簡略版)

例えば、購買検討初期段階では「情報収集」を目的とする人が多いため、課題認識を深めるためのセミナーが効果的です。一方、購買検討の終盤では「導入メリットの確認」や「導入後のサポート内容の理解」を求めている場合が多く、具体的な事例紹介やデモンストレーションが効果的です。

ターゲットのニーズを正確に洗い出し、それに応える内容を企画することで、ウェビナーの参加率・満足度を大幅に向上させることができます。

ユーザーファーストの視点を徹底することが、成功するウェビナーの鍵です。

タイトルとバナー画像を工夫する

タイトルとバナー画像は、ウェビナーの第一印象を決める重要な要素です。これらが魅力的でなければ、参加者の関心を引くことができず、参加登録に結びつきません。

ウェビナーのタイトルには、具体的な数字を使った表現や、ターゲットが普段使っているワードを入れることで、よりインパクトを出しやすくなります。例えば以下のようなタイトルが効果的です。

「美容系ECにてLPのCVRを1.5倍を実現した5つの工夫」

「製品デモを活用して新規Web営業の受注率を2倍にした成功事例」

「SaaS人事担当者必見!離職率を30%削減したオンボーディング運用戦略」

このように、具体的な成果や数字を盛り込むことで説得力が増し、ターゲットにとってのメリットが明確に伝わります。

また、バナーには登壇者の写真を入れるのが一般的です。特に、登壇者の所属企業や出身企業にネームバリューがある場合は、タイトルやバナーに入れると良いです。例えば、以下のような形が考えられます。

「〇〇〇〇の現役マーケターが語る!BtoBマーケティングの成功戦略」

「〇〇出身の営業エキスパートが明かす!成約率を2倍にするクロージングテクニック」

また、登壇者の写真を入れることで、人柄や専門性を視覚的に伝えることができ、信頼感を醸成することができます。特に、登壇者が業界内で有名な人物や影響力のあるエキスパートの場合は、その写真と経歴を目立たせることで、参加登録を促進することが可能です。

開催時期や時間を工夫する

ウェビナーの開催時期や時間帯は、参加者の参加率に大きく影響します。ターゲットが参加しやすい時間を設定することが成功の鍵です。

一般的なカレンダー通りに動く企業をターゲットとする場合、業務の繁忙を避けるために、以下の時間・曜日・時期で開催するのが良いでしょう。以下、開催に適したタイミングの例を挙げます。

| 曜日 | 月曜や金曜は避けて、火曜・水曜・木曜に開催 |

| 時間帯 | 10時〜11時、もしくは13時〜15時 |

| 時期 | 月初や月末、年末年始や長期連休付近は避ける |

曜日や時間帯の工夫をすることで、より多くの参加者を集め、効果的なウェビナーを実現しましょう。

ウェビナーの実施ステップ

ウェビナーの実施は、以下のステップで進めることでスムーズに運営できます。各ステップを計画的に進めることで、参加率や満足度を高め、効果的なリード獲得が可能となります。

ウェビナー実施のための詳細なタスクに関しては、別途まとめていますので、そちらも併せてご参考ください。

ウェビナー開催時のタスク一覧チェックリスト【チェックリスト】

企画を考える

・目的の設定:リードの獲得、商談獲得、既存顧客の解約抑止など目的を明確にする。

・ターゲットの設定:ペルソナを明確にし、ニーズに合わせたコンテンツを企画。

・開催日・時間の設定:ターゲットが参加しやすいように設定。

・リハーサルの計画:配信トラブルを防ぐため、事前にリハーサルを実施。

・タイトル案の作成:インパクトのある文言、具体的な数字を盛り込む。

登壇者のアサイン

社内外のエキスパートを選定し、信頼感を醸成する。共催ウェビナーやゲストウェビナーの場合、登壇者の調整と交渉を行う。

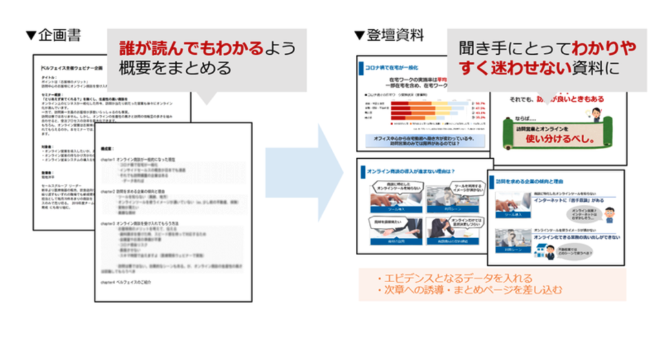

投影する資料の作成

シンプルで分かりやすいスライドを心がける。インタラクティブな要素(質問コーナー、投票機能など)を盛り込むことで、参加者のエンゲージメントを高める。

配信環境の設定

・会場のURL発行:ZoomやMicrosoft Teamsなどのツールを使用し、URLを発行する。

・パネリスト招待:登壇者、スタッフを招待する。

・配信ツールのテスト:音声や映像の確認、画面共有のテストを行い、配信トラブルを防ぐ。

アイキャッチの制作やLP・申し込みフォームの制作

・バナー画像の制作:インパクトのあるデザインと文言で、クリック率を高める。

・LP(ランディングページ)の制作:ウェビナーのメリットを分かりやすく伝える。

・申し込みフォームの設置:入力項目を最小限にし、参加登録のハードルを下げる。

集客(広告出稿・メルマガ配信・SNS告知)

・広告出稿:Google広告、Meta広告、LinkedIn広告などを活用して集客する。

・メルマガ配信:既存顧客や過去の参加者に対して、メールで告知を行う。

・SNS告知:X、LinkedIn、Facebookでターゲットにリーチする。

付属資料の準備(アンケートフォーム・特典資料・リマインドメール)

・アンケートフォームの作成:参加後のフィードバックを収集するために用意。

・アンケート回答特典資料:参加者のエンゲージメントを高めるため、特典資料を用意する。

・リマインドメールの送付:申し込み後リマインドメールを送り参加率を高める。

開催後のアプローチ設計(サンクスメール・ISチームへのリスト共有)

・サンクスメールの送付:ウェビナー参加者に対して、録画動画や資料の共有を行う。

・リード情報の整理と共有:参加者リストをIS(インサイドセールス)チームに共有する

このように、ウェビナーの実施ステップを体系的に理解し、計画的に進めることで、効果的なウェビナー運営を実現できます。

ウェビナー実施の詳細タスクは、別途まとめていますので、併せてご参考ください。

ウェビナー開催時のタスク一覧チェックリスト【チェックリスト】

BtoBでウェビナーを実施するためのチーム体制

BtoBウェビナーを運営するチーム体制は、集客人数や規模に応じて変化しますか、1名から3名くらいで担当するのが一般的です。

それに加えて、ウェビナーの開催にはバナーをデザインするデザイナーや、ウェビナーの告知ページを作成するWebデザイナーやコーダーとの連携が必要になる場合もあります。

また、ウェビナー実施後はIS(インサイドセールス)チームと連携して参加者に対しての架電やメールなどのアクションも必要です。

社内外での連携をスムーズに行い、成功するウェビナー運営を実現しましょう。

BtoBのウェビナーの支援会社

ウェビナーを内製で行うのが難しい場合や、高品質な配信を実現したい場合は、支援会社を活用することもできます。

支援会社にはテーマ設定・ゲストの手配・配信設定・集客代行・登壇資料作成・参加者のフォローアップ、アーカイブ作成といった業務を依頼可能です。

具体的なウェビナー支援会社もいくつか紹介しますので、ご参考ください。

| 株式会社キャスター CASTER BIZ sales marketing |

リードや商談を増やす施策を実行するセールスマーケティング専門サービスに依頼が可能。ウェビナーの企画から依頼したい方におすすめ。 |

| 株式会社ガイアックス comlive |

官公庁や上場企業のオンラインイベントで豊富な実績 |

| ビズブースト株式会社 | ツール選定から集客、開催後のフォローまで一貫してサポート |

| 合同会社FLOURISH | 目標設定からコンテンツ制作、集客、本番運営までを包括的に支援 |

| 株式会社ニューズベース | オンラインだけでなくハイブリッド形式にも対応 |

専門的な知見を持ったプロフェッショナルのサポートを受けることで、BtoBマーケティングの成果を最大化しましょう。

支援会社に関してはこちらの記事でも詳しく紹介しています。

ウェビナー代行会社15選|選び方や、依頼する際のポイントをわかりやすく解説

CASTER BIZ sales marketingはウェビナー開催に「必要なこと」を「必要なだけ」サポートします

株式会社キャスターのCASTER BIZ sales marketingでは、ウェビナー開催に関する企画立案、登壇者の選定、共催先の開拓、資料作成、特典準備、実施後のフォローなど、必要な業務について必要な範囲でサポートしています。

トータルでの支援も可能ですし、必要な部分だけのサポートも可能です。

CASTER BIZ sales marketingのウェビナー支援事例については別の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

<関連記事>

「ウェビナー施策」を丸ごと大解剖!月間40本以上を開催し続けるノウハウを余すところなくお伝えします

ウェビナーはBtoBマーケティングの基本施策の1つ

BtoBマーケティングにおいて、ウェビナーは新規リード獲得やリードナーチャリング、既存顧客の育成に効果的な施策です。

企画から配信、フォローアップまで戦略的に実施することで、成果を最大化できます。

ウェビナーをうまく活用して、マーケティングの成果を飛躍的に高めましょう。

継続的なコンテンツマーケティング施策を打つなら!

月ごとに施策を変えられ、分析・改善のサイクルを築くなら

キャスターの新プランがおすすめ

株式会社キャスターの「CASTER BIZ sales marketing」は、セールスからマーケティングまで幅広い支援実績があり、企画から依頼したい方におすすめです。さらに、「コンテンツマーケティング支援プラン」では、専属チームを編成し、高いクオリティのコンテンツを提供。そこから分析を行い、改善の打ち手などの提案を行いながら、コンテンツマーケティング施策を成功に導きます。ぜひご相談ください。