ウェビナー開催には何が必要?企画・形式・タスク・スケジュールまで徹底解説!

ウェビナーを開催するには、企画立案、登壇者の選定、共催先の開拓、資料作成、特典準備、実施後のフォロー…と、やるべきことが数多くあります。さらに、リアルタイム配信で行う場合はトラブルが起きないように運営を行わなくてはいけません。

本記事では、初級者・中級者向けにウェビナー成功のためのポイントを網羅的に解説します。

これを読めば、準備から実施後のアプローチまで、スムーズに進めるヒントがきっと見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

ウェビナーとは?

ウェビナーとは、ウェブで行うセミナーのことを指します。ウェブセミナーやオンラインセミナーとも呼ばれ、インターネットを活用して、どこからでも視聴できる形式のイベントです。

BtoBマーケティングにおいては展示会が重視されていますが、コロナ禍で対面でのイベント開催が難しくなったため、ウェビナーの重要性が急激に高まりました。そして、現在ではウェビナーは展示会と並んでマーケティング活動において欠かせない手段として定番化しています。

ZoomミーティングとZoomウェビナーの違い

ウェビナーは、Zoomの有料ウェビナー機能を使って開催されることが多く、高画質な配信と、参加者とのインタラクションを可能にする点が広く支持されています。

ウェビナーだけでなく、ミーティングで使用されることも多いZoomですが、Zoom Meetings(ミーティング)とZoom Webinars(ウェビナー)では、目的や機能に大きな違いがあります。

| 参加可能人数 | 特徴 | 料金 | |

| Zoom Meetings | ・最大100人(無料プラン)

・最大300人(有料プラン) |

・参加者全員が音声やビデオをオンにして自由に会話できる

・参加者が個別に画面を共有可能 |

無料〜¥2,749/月 (2025年3月時点) |

| Zoom Webinars | 500~50,000名 | ・投票機能やQ&A機能で双方向のやりとりが可能

・指定されたパネリスト(登壇者)のみがビデオと音声をオンにできる |

¥11,850/ 月〜¥22,350/ 月 (2025年3月時点) |

Zoomウェビナーの特徴的な点は、指定したパネリスト(登壇者)のみがビデオと音声をオンにできることです。これにより、不要な顔出しや音声が入るリスクを避けることができ、トラブルを防止できます。特に大規模なイベントでは、登壇者と参加者の役割を明確に分けることが重要です。

また、Zoomウェビナーでは参加時間や入室退室の履歴が記録されるため、この情報を基に、次回のウェビナーの内容や進行方法を改善するための参考にすることができます。

少人数制のウェビナーで、双方向に会話をしながら行う形式であればZoom Meetings(ミーティング)を活用した方が良い場合もありますが、ウェビナーではZoom Webinars(ウェビナー)を活用するのが一般的です。

ウェビナーの配信形式

ウェビナーには、ライブ配信・録画配信・ハイブリットの3つの配信方法があります。

それぞれの特徴とメリット・デメリットは以下のようになります。

| 特徴 | メリット | デメリット | |

| ライブ配信 | リアルタイムで講師と参加者がやり取りできる形式。 | ・ウェビナー全体を通して双方向なやり取りができる ・参加者の反応を見て話す内容を変えることができる ・参加者が話に集中してくれる可能性が高い |

・登壇者のプレゼンスキルが必要 ・配信トラブルの可能性がある ・話した内容の取り消しや撮り直しができない |

| 録画配信 | 事前に録画した動画を配信する形式。 | ・配信トラブルが少ない ・参加者は好きな時間に視聴できる形式にもできる ・撮り直しができる |

・双方向のやり取りができない ・録画の工数がかかる ・聞き流されてしまう可能性が高まる |

| ハイブリッド | ライブ配信と録画を組み合わせた形式。 | ・配信トラブルが少ない ・最後に質疑応答などを入れることができる |

・録画の工数がかかる |

それぞれにメリット・デメリットを考慮して配信方法を選択すると良いでしょう。

ウェビナーの登壇者・開催形態

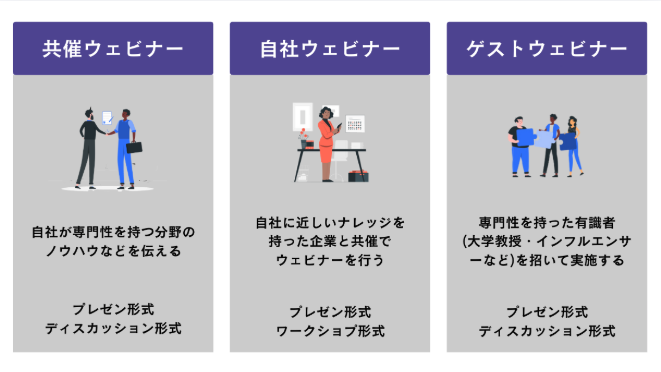

ウェビナーには、自社ウェビナー、共催ウェビナー、ゲストウェビナーといった形態があります。それぞれの形態には特徴があり、目的やターゲットに合わせて適切な形態を選ぶことが重要です。

自社ウェビナー

自社ウェビナーとは、自社が持っている専門性やノウハウを伝えるために開催するウェビナーです。例えば、人事系のシステムを提供している企業が、自社に蓄積した人事業務の効率化に関するノウハウや事例を紹介することが考えられます。この形式のウェビナーでは、コンテンツの内容としてプレゼンテーションやワークショップがよく使われます。

プレゼンテーション形式は、体系的で論理的な情報提供ができます。ワークショップ形式は、参加者が積極的に関与できるため、実践的な学びを得ることができます。

共催ウェビナー

共催ウェビナーは、自社と近しい分野で専門性を持つ他の企業と共同でウェビナーを実施する形態です。例えば、飲食業界向けの販促システムを提供している企業が、同じく飲食業界に特化したサービスを提供する別の企業と共催で「飲食業界のお困りごと解決」をテーマにしたウェビナーを開催する場合です。共催ウェビナーでは、異なる専門知識や視点を持った企業同士が協力することで、より多角的な情報提供が可能になります。

ゲストウェビナー

ゲストウェビナーは、専門性を持つ有識者(大学教授や政治家やインフルエンサーなど)を招いて行うウェビナーです。ゲストの専門知識や経験を活かした内容で、通常のウェビナーよりもさらに深い情報や実践的な話を提供することができます。特に、著名なゲストが登壇することで、参加者の関心を引き、ウェビナーの価値を高めることができます。

共催ウェビナーやゲストウェビナーにおいては、プレゼンテーション形式に加え、ディスカッション形式を取り入れることが多く、複数の視点から意見交換を行うことで、参加者に新たな洞察を提供することができます。

ウェビナーの実施ステップ

ウェビナーの実施は、以下のステップで進めることでスムーズに運営できます。各ステップを計画的に進めることで、参加率や満足度を高め、効果的なリード獲得が可能となります。

| 企画 | 目的の設定 リードの獲得、商談獲得、既存顧客の解約抑止など目的を明確にする。ターゲット設定 ペルソナを明確にし、ニーズに合わせたコンテンツを企画。 開催日・時間の設定ターゲットが参加しやすいように設定。リハーサル 配信トラブルを防ぐため、事前にリハーサルを実施。タイトル案の作成 インパクトのある文言、具体的な数字を盛り込む。 |

| 登壇者アサイン | 社内外のエキスパートを選定し、信頼感を醸成する。共催ウェビナーやゲストウェビナーの場合、登壇者の調整と交渉を行う。 |

| 資料作成 | シンプルで分かりやすいスライドを心がける。インタラクティブな要素(質問コーナー、投票機能など)を盛り込むことで、参加者のエンゲージメントを高める。 |

| 配信環境の設定 | 会場のURL発行 Zoomなどのツールを使用し、URLを発行する。 パネリスト招待登壇者、スタッフを招待する。 配信ツールのテスト音声や映像の確認、画面共有のテストを行い、配信トラブルを防ぐ。 |

| バナー・LP制作 申し込みフォーム制作 |

バナー画像 具体的な数字や登壇者の企業名や役職を表記するなどし、インパクトを出すことで、クリック率を高める。 LP(ランディングページ)ウェビナーのメリットを分かりやすく伝える。 申し込みフォームの設置入力項目を最小限にし、参加登録のハードルを下げる。 |

| 集客 | 広告出稿 Meta広告、Google広告などを活用して集客する。 メルマガ配信 既存顧客や過去の参加者に対して、メールで告知を行う。 SNS告知 公式SNSでの投稿を実施。社内でフォロワーの多い人がいれば拡散を依頼する。 |

| 付属資料の制作 | アンケートフォーム 参加後のフィードバックを収集するために用意。 アンケート回答特典参加者のエンゲージメントを高めるため、特典を用意する。 リマインドメールの送付申し込み後リマインドメールを送り参加率を高める。 |

| 開催後のアプローチ | サンクスメールの送付 ウェビナー参加者に対して、録画動画や資料の共有を行う。 リード情報の整理と共有参加者リストをIS(インサイドセールス)チームに共有する。 |

このように、ウェビナーの実施ステップを体系的に理解し、計画的に進めることで、効果的なウェビナー運営を実現できます。

ウェビナー実施の詳細タスクは、別途まとめていますので、併せてご参考ください。

ウェビナー開催時のタスク一覧チェックリスト【チェックリスト】

ウェビナー開催に向けて用意が必要なもの

ウェビナーを開催するためには、以下の機材や資料が必要です。

ネットワーク環境

ウェビナーを円滑に開催するためには、安定したネットワーク環境が不可欠です。無線LAN(Wi-Fi)では、電波干渉や接続不良が起きやすいため、特に重要なイベントでは有線接続が望ましいです。

また、予期せぬトラブルに備えて、予備の回線を準備しておくと安心です。例えば、レンタルWi-Fiやスマートフォンのテザリング機能を予備として用意することも有効です。

さらに、ゲストを招いてのウェビナーの場合、ゲストのネット環境や予備のWifiも事前に確認しておくことが大切です。ゲストが不安定な回線を使用していると、イベント全体に影響を及ぼす可能性があるため、事前に接続環境をチェックし、必要に応じてサポートを提供することが求められます。

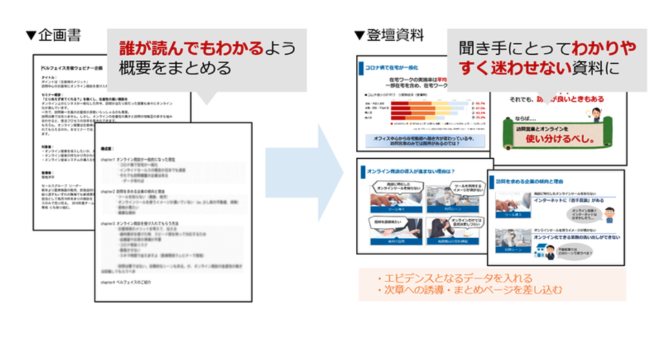

登壇資料

ウェビナー資料は、営業資料やホワイトペーパーとは異なります。営業資料やホワイトペーパーは詳細な情報を提供することが目的ですが、ウェビナーの資料では、参加者が情報を理解しやすくするために補足的な役割を果たすことが重要です。ウェビナーでは、資料の文字をすべて読んでもらう必要はなく、基本的には口頭での説明を主として、その説明を補足するためにグラフや図解を使うと良いでしょう。

また、ウェビナーを視聴する参加者の多くは、何かをしながら視聴していることが多いため、資料は視覚的に分かりやすく、理解を深めるための手助けとなるべきです。特に、ウェビナーの冒頭での自社紹介や事前情報の説明は、参加者が早期に離脱してしまう原因になることがあります。そのため、時間にして3〜5分、スライドで言うと2〜5枚程度で、本題に入る方が参加者の関心を引き続けやすくなります。

台本

ウェビナーの台本は、いざ本番になると話せないことを防ぐために非常に重要です。箇条書きでも良いので、簡潔に要点をまとめた台本を用意しておくと便利です。

特に、資料を作成する人と登壇者が別の場合は、事前に登壇者と確認し、台本が必要かどうかをしっかりと確認しておきましょう。

また、共催セミナーの場合、共催先企業との連携を円滑に進めるために、司会パートや繋ぎのパートでどんな話をするかなどを事前に打ち合わせしておくと良いでしょう。これにより、進行の流れや参加者に伝えるべきメッセージが統一され、スムーズに進行することができます。

パソコン

ウェビナーをスムーズに進行させるためには、パソコンの性能にも注意が必要です。回線が安定していても、パソコンのスペックが低いと、途中で止まったり、映像や音声が途切れたりすることがあります。普段の作業で問題なく動いていても、登壇資料を動かしながらウェビナーを配信すると、パソコンの処理能力が足りず、動作が遅くなることがあるので、リハーサルで確認しておくことが大切です。

また、通知設定に関しても注意が必要です。パソコンで通知がオンになっていると、ウェビナー中に通知が表示されることがあります。これが参加者に対してノイズとなったり、社内の情報が漏れるリスクを生んでしまうこともあるため、ウェビナー前に通知はオフにしておくことをおすすめします。

カメラ

ウェビナーでは、パソコン内蔵のカメラを使用することも多いですが、カメラの画質や位置に関しては注意が必要です。プレゼン形式のウェビナーであれば、登壇者の顔が大きく映ることは少ないため、そこまで気にする必要はありません。しかし、対談形式のウェビナーでは登壇者の顔が映る時間が長いため、最低限のカメラの画質は確認しておきましょう。

さらに、登壇者があまりにもカメラに近すぎると不恰好に映ることがあります。カメラの設置位置、特にカメラと登壇者の距離をリハーサルで確認しておくと、スムーズに進行できることが多いです。

また、余計なノイズが入らないように、シンプルな背景画像を設定することをおすすめします。登壇者にも背景画像の設定を依頼しておくと、全体の統一感が保たれます。

マイク

ウェビナーの音質を良くするためには、外部マイクなど、綺麗な声を届けられる機材を用意できればベストですが、手持ちの機材でも十分に対応できます。最低限の対応として、パソコンの内蔵マイクと手持ちのイヤホンのマイクのどちらが適しているかを事前に確認しておくと良いでしょう。

音質が良くても、ワイヤレスイヤホンを使用する場合は注意が必要です。ワイヤレスイヤホンは、声が途切れ途切れになったり、電池切れを起こす可能性があります。そのため、事前にバッテリーや接続の確認を行うようにしましょう。

本番のウェビナーと同じ環境で、事前にリハーサルを行い、声がこもっていないか、声量が適切か、途中で音声が途切れないかを確認しておくことで、本番に向けて準備を整えることができます。

ウェビナーを開催するためのチーム体制

ウェビナーを開催するためのチーム体制は、集客人数にもよりますが、1名から2名が一般的です。

本番では、ウェビナーの進行を1名が担当し、もう1名が参加者の質問フォローやテクニカルサポートを行うと、スムーズに進行することができます。進行役はプレゼンや登壇者のサポートに集中し、もう1名が参加者とのやり取りに専念することで、より良い体験を提供できます。

また、ウェビナーを担当するのは1名から2名程度でも、バナーのデザインを担当するデザイナーや、ウェビナー告知ページを作成するWebデザイナーやコーダーとの連携が必要になる場合があります。これらの担当者と事前に役割分担を確認し、スムーズに進める準備を整えておくことが大切です。

ウェビナー開催のコツ

ウェビナーの成功には、以下のポイントを抑えることが大切です。

企画のポイント

ウェビナーを成功させるためには、まず目的を明確化することが重要です。多くのウェビナーではリード獲得を主な目的に設定しますが、その中でも、単にリードの数を取るのか、それとも特定の業界やターゲット層のリードを取るのかを明確に決めておくと良いでしょう。

また、ウェビナーのテーマによっては、リード獲得に向かない場合もあります。その場合は、リード獲得ではなく、商談獲得を目的にするという方向に切り替えることも一つの方法です。

さらに、ターゲットのニーズを洗い出すことも非常に重要です。ユーザーファーストの視点で、ユーザーが求めている情報やノウハウを届けることがウェビナーの成功につながります。特に、ウェビナーというクローズドな場では、参加者は調べれば分かる情報や、すでに広く知られている内容ではなく、現場感のあるリアルな情報を求めていることが多いです。これに応える内容を提供することが、参加者の関心を引き、満足度を高めるポイントとなります。

集客のポイント

ウェビナーの集客を成功させるためには、さまざまな手法を網羅的に行うことが重要です。

| ハウスリストへのメール | 過去に接触のあった顧客や見込み顧客にに直接メールでアプローチします |

| 広告配信 | Meta広告やGoogle広告で新たなターゲット層にリーチを狙います |

| ポータルサイトへの掲載 | ウェビナーやイベント告知を目的としたサイトへ掲載します |

これらの手法を組み合わせることで、効率的に集客を行い、参加者を増やすことができます。各集客方法の詳細やコツは別の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ併せてご覧ください。

ウェビナー集客に失敗しないための9つのコツとは?7つの王道集客方法と一緒に徹底解説!

資料制作のポイント

ウェビナー資料を作成する際には、以下の点に注意することが重要です。

専門性を担保する

ウェビナーを企画しているマーケティング担当だけでは、自社の専門性を把握しきれていない場合があります。そのため、社内の専門性を持っている営業やカスタマーサクセス、技術者、事業部長や役員などの助けを借りることが重要です。

専門性を持つ人材にヒアリングを行ったり、場合によっては登壇を打診することで、より信頼性の高い情報を提供することができます。

お客様の成功事例や、事業を進める中で得られた一次情報を取り入れることも、実践的で説得力のある資料作成に役立ちます。

ワンスライド・ワンメッセージ

資料作成の際には、「ワンスライド・ワンメッセージ」を徹底しましょう。つまり、1枚のスライドで言いたいことは1つに絞ることです。

また、そのスライドを見た時に参加者が感じる読後感まで想定しておくと良いでしょう。シンプルで明確なメッセージを心掛けることが、効果的な資料作成のポイントです。

双方向のやり取りを入れる

ウェビナーは、視聴者が何かをしながら聞いていることが多いため、30分〜60分の話をずっと聞いてくれる人は少ないです。

そのため、Q&Aや投票機能を活用するなど、話を聞いてもらうための工夫を入れることが大切です。

例えば、人事系のツールを提供している会社がウェビナーを開催する場合、冒頭で「貴社の組織で一番困っていることを1つ選ぶとしたらどれですか?」という投票を行うことで、参加者の関心を引きつけることができます。

配信設定・運営のポイント

ウェビナーをスムーズに運営するためには、以下のポイントに注意することが重要です。

台本を用意しておく

進行役はもちろん、登壇者が話す内容やスライドの切り替えタイミングを予め整理しておくことで、進行がスムーズになります。台本を用意しておくことで、内容が脱線したり、時間がオーバーしたりするリスクを減らせます。

リハーサルを行う

リハーサルを実施し、実際に配信環境が問題ないか、音声や映像が安定しているかを確認しておきます。また、リハーサルを通じて、登壇者や司会者が流れを確認し、配信の進行に自信を持って臨めるようにします。

予備のWifiを用意しておく

万が一、インターネット回線が不安定になった場合に備えて、予備のWifiやテザリング機能を用意しておくことが重要です。安定した配信を確保するため、複数の回線を準備しておくと安心です。

これらを事前に準備しておくことで、配信中のトラブルを最小限に抑え、参加者に快適な視聴体験を提供できます。

実施後セールスのポイント

ウェビナー後のアプローチにおいては、下記の3点に注意するようにしましょう。

参加者リストの早期共有

ウェビナー後、興味を持った参加者へ迅速にアプローチするため、参加者リストとアンケート結果を早めにセールスチームへ共有することが重要です。事前に連携方法やタイミングを確認し、スムーズに情報共有できる体制を整えておきましょう。特に新規リード向けウェビナーでは、開催当日から翌日には営業が連絡できる仕組みを構築することが望ましいです。

アプローチ基準の設定

参加者への一斉架電は逆効果になるため、アンケートを活用し、興味度合いに応じた対応を行いましょう。関心の高い参加者には早めのフォローを、それ以外の参加者にはお礼メールや有益情報を提供し、負担をかけずに関係を築くことが大切です。

集客層の定期的なすり合わせ

営業方針の変化に対応し、ターゲット層やウェビナーテーマを定期的に調整することが必要です。さらに、商談・成約への繋がりやLTV(顧客生涯価値)を評価し、集客後の成果まで考慮した戦略を構築しましょう。

効果検証のポイント

最後にウェビナーの効果検証で重要なポイントについても紹介します。

KGIの確認

ウェビナー後は、企画段階で設定したKGI(重要業績評価指標)の達成度を確認しましょう。例えば、リード獲得が目的なら獲得数、特定業界のナーチャリングが目的なら業界別の相談件数を評価します。

KPIの確認

KGI達成に向けたKPI(離脱率、商談化率、満足度など)を分析し、次回の改善点や成功要因を明確にすることで、より効果的なウェビナー運営が可能になります。

アンケートの実施

アンケートは、セールス引き継ぎや次回の企画立案に不可欠です。回答率60〜70%を目指し、ウェビナーの冒頭と最後に案内し、資料プレゼントなどの特典を用意すると効果的です。

ウェビナー開催までに必要な時間

ウェビナーを成功させるためには、企画から開催までに約1ヶ月半から2ヶ月は必要です。この期間をしっかり確保して、準備を行うことが重要です。

また、ウェビナーを開催する企業は増えており、競合との差別化が求められます。独自性を出したり、自社の専門性を反映した内容で開催することが非常に重要です。自社の強みや特色をしっかりと打ち出すことで、参加者にとって価値のあるウェビナーになります。

資料作成後には登壇者からフィードバックをもらうことも考慮すると、企画から開催までの時間は1ヶ月半から2ヶ月程度は必要です。準備期間をしっかりと取ることで、より完成度の高いウェビナーを実現できます。

ウェビナーの支援会社

内製が難しい場合や高品質な配信を目指すなら、支援会社の活用がおすすめです。テーマ設定、ゲスト手配、配信設定、集客、資料作成、参加者フォロー、アーカイブ作成などを依頼できます。

具体的なウェビナーの支援会社を紹介しますので、ぜひご参考ください。

| 株式会社キャスター CASTER BIZ sales marketing |

リードや商談を増やす施策を実行するセールスマーケティング専門サービスに依頼が可能。ウェビナーの企画から依頼したい方におすすめ。 |

| 株式会社ガイアックス comlive |

官公庁や上場企業のオンラインイベントで豊富な実績。 |

| ビズブースト株式会社 | ツール選定から集客、開催後のフォローまで一貫してサポート。 |

| 合同会社FLOURISH | 目標設定からコンテンツ制作、集客、本番運営までを包括的に支援。 |

| 株式会社ニューズベース | オンラインだけでなくハイブリッド形式にも対応。 |

プロのサポートを活用し、BtoBマーケティングの成果を最大化しましょう。詳細はこちらの記事でも解説しています。

ウェビナー代行会社15選|選び方や、依頼する際のポイントをわかりやすく解説

CASTER BIZ sales marketingはウェビナー開催に

「必要なこと」を「必要なだけ」サポートします

株式会社キャスターのCASTER BIZ sales marketingでは、ウェビナー開催のための企画立案、登壇者の選定、共催先の開拓、資料作成、特典準備、実施後のフォローまで、「必要なこと」を「必要なだけ」サポートしております。

トータルでの支援も可能ですし、必要な部分のみのサポートも可能です。

CASTER BIZ sales marketingのウェビナー支援事例は別の記事で詳細を解説してますので、ぜひご覧ください。

<関連記事>

「ウェビナー施策」を丸ごと大解剖!月間40本以上を開催し続けるノウハウを余すところなくお伝えします

魅力的な企画とスムーズな運営を

ウェビナーは、さまざまな検討事項があり、成功させるためには細部にわたる準備が必要です。企画や登壇者選定、共催先の選定、資料構成、集客方法、そして自社商材の訴求方法など、すべてがウェビナーの成果に大きな影響を与えます。これらの要素が全てうまく組み合わさったとき、初めて効果的なウェビナーが実現します。

各要素が連携し、ターゲットにとって価値のあるコンテンツを提供することが、集客や成果を高めるためには不可欠です。しっかりとした準備を行い、ウェビナーを成功に導きましょう。

継続的なコンテンツマーケティング施策を打つなら!

月ごとに施策を変えられ、分析・改善のサイクルを築くなら

キャスターの新プランがおすすめ

株式会社キャスターの「CASTER BIZ sales marketing」は、セールスからマーケティングまで幅広い支援実績があり、企画から依頼したい方におすすめです。さらに、「コンテンツマーケティング支援プラン」では、専属チームを編成し、高いクオリティのコンテンツを提供。そこから分析を行い、改善の打ち手などの提案を行いながら、コンテンツマーケティング施策を成功に導きます。ぜひご相談ください。