【BtoB向けテンプレ配布】カスタマージャーニーとは?作り方・活用事例・意味がないと言われる理由を徹底解説

BtoBの購買決定には、複数の関係者が関わり、最終的な契約締結までに時間がかかることが多いため、BtoCの購買決定に比べて複雑で長期にわたる傾向があります。そのため、企業や担当者についての解像度を上げることが求められますが、その際に重要な役割を担うのが「カスタマージャーニー」です。

本記事では、BtoBマーケティングに焦点を当て、カスタマージャーニーの基本概念から、その効果、近年「意味がない」と言われる背景、実際の活用事例、そして具体的な作成手順までを網羅的に解説します。

特に、以下のような方々におすすめの記事です。

- より効果的なBtoBマーケティングの施策を立案したいと考えている方

- カスタマージャーニーをどのように活用すれば良いか分からない方

- 既存のマーケティング施策の効果に行き詰まりを感じている方

この記事を読むことで、カスタマージャーニーの全体像を把握し、自社のマーケティング活動にどのように応用できるかのヒントを得られるはずです。

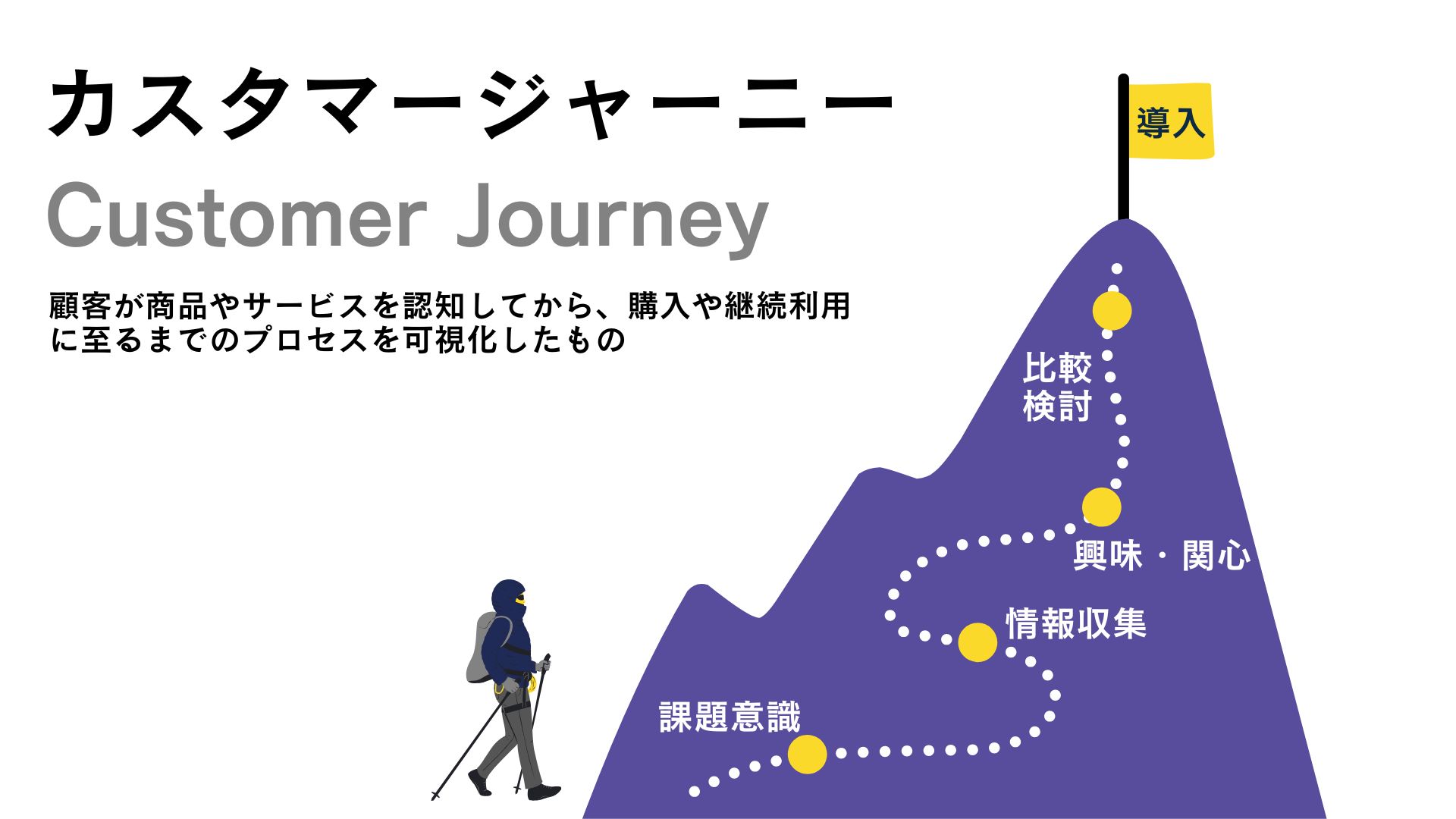

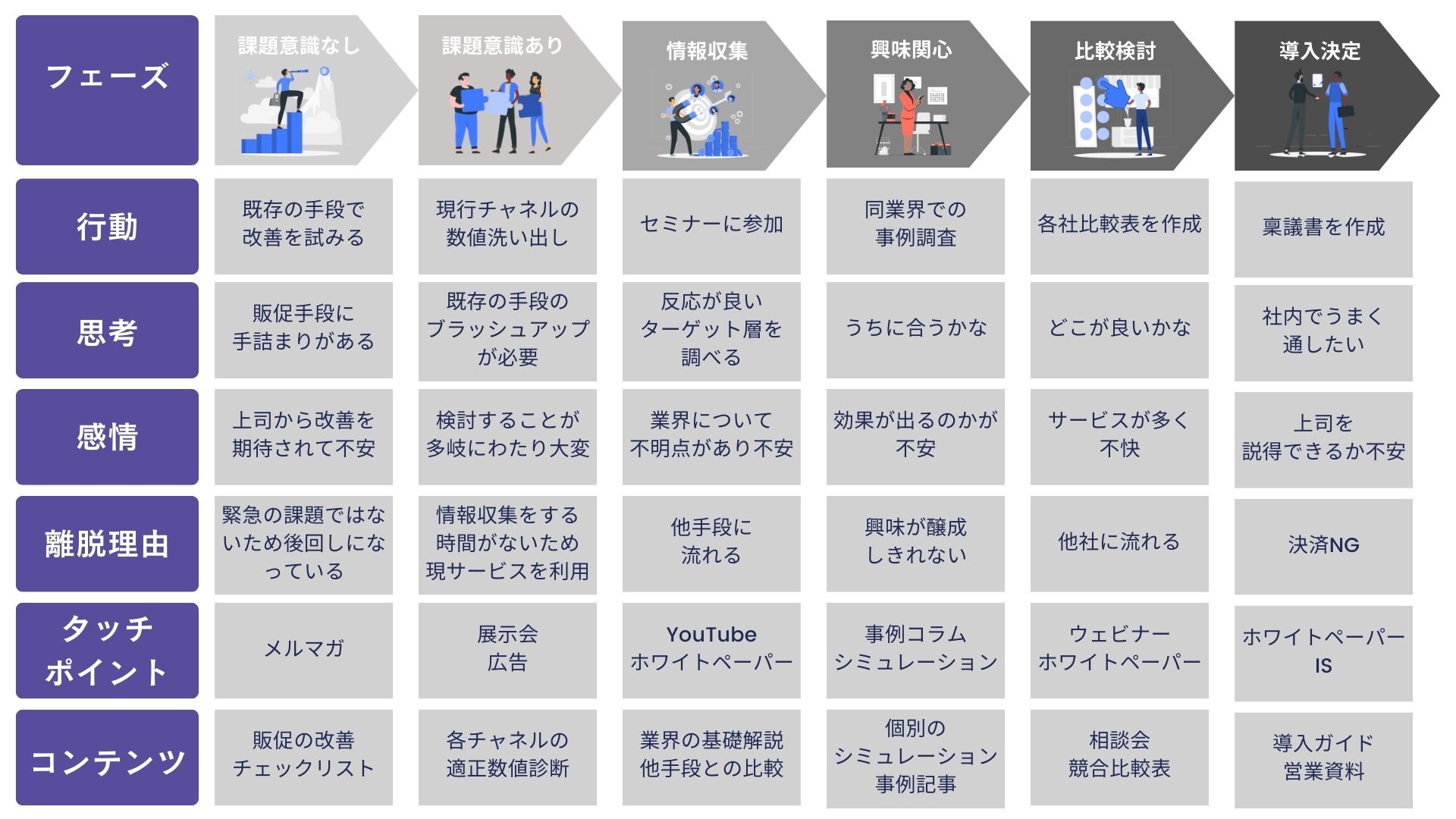

カスタマージャーニーとは? カスタマージャーニーの概念を示した図

カスタマージャーニーの概念を示した図

カスタマージャーニー(Customer Journey=顧客の旅路)とは、顧客が特定の商品やサービスを認知してから、購入、そして継続利用に至るまでの一連のプロセスを、時間軸に沿って可視化したものです。

顧客体験全体を俯瞰的に捉えることで、各フェーズにおける顧客の行動、感情、思考を理解し、それぞれの段階でどのような課題が存在するのか、またどのような対策を講じるべきかを検討するために用いられます。

簡易的なカスタマージャーニーマップ

簡易的なカスタマージャーニーマップ

この全体像を把握することで、企業は顧客にとってより価値のある体験を提供するための戦略を立てることが可能になります。

BtoBマーケティングにおけるカスタマージャーニー

BtoB(企業間取引)マーケティングにおけるカスタマージャーニーは、BtoC(企業対個人取引)の場合と比較して、より複雑で長期にわたる傾向があります。

なぜなら、BtoBの購買決定には多くの場合、複数の関係者が関与し、情報収集から最終的な契約締結までに時間を要するからです。起案者が製品やサービスに関する情報を収集し、社内での稟議プロセスを経て、最終的に決裁者の承認を得るというように、複数のステップと関係者の合意形成が必要となるのが一般的です。

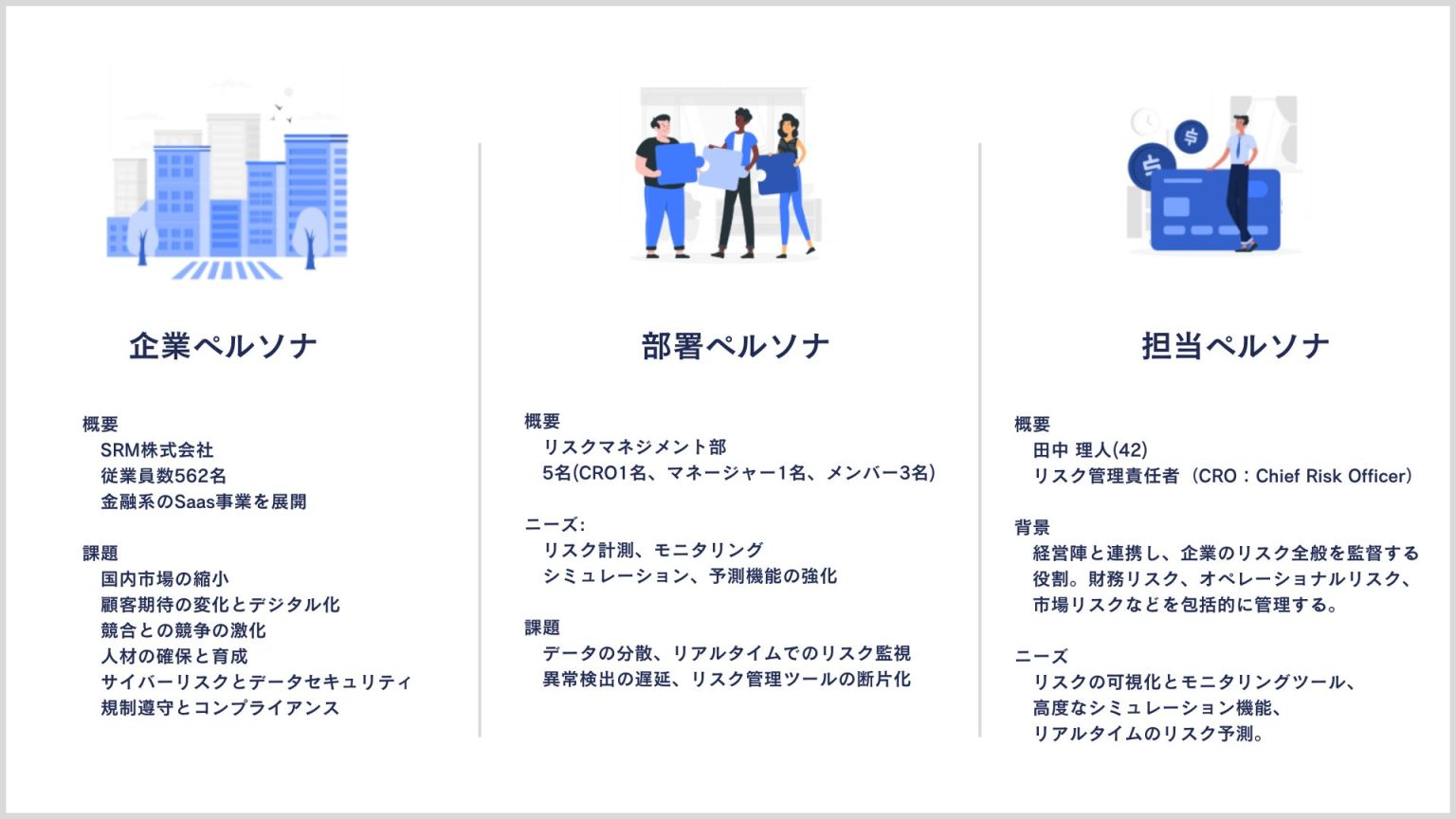

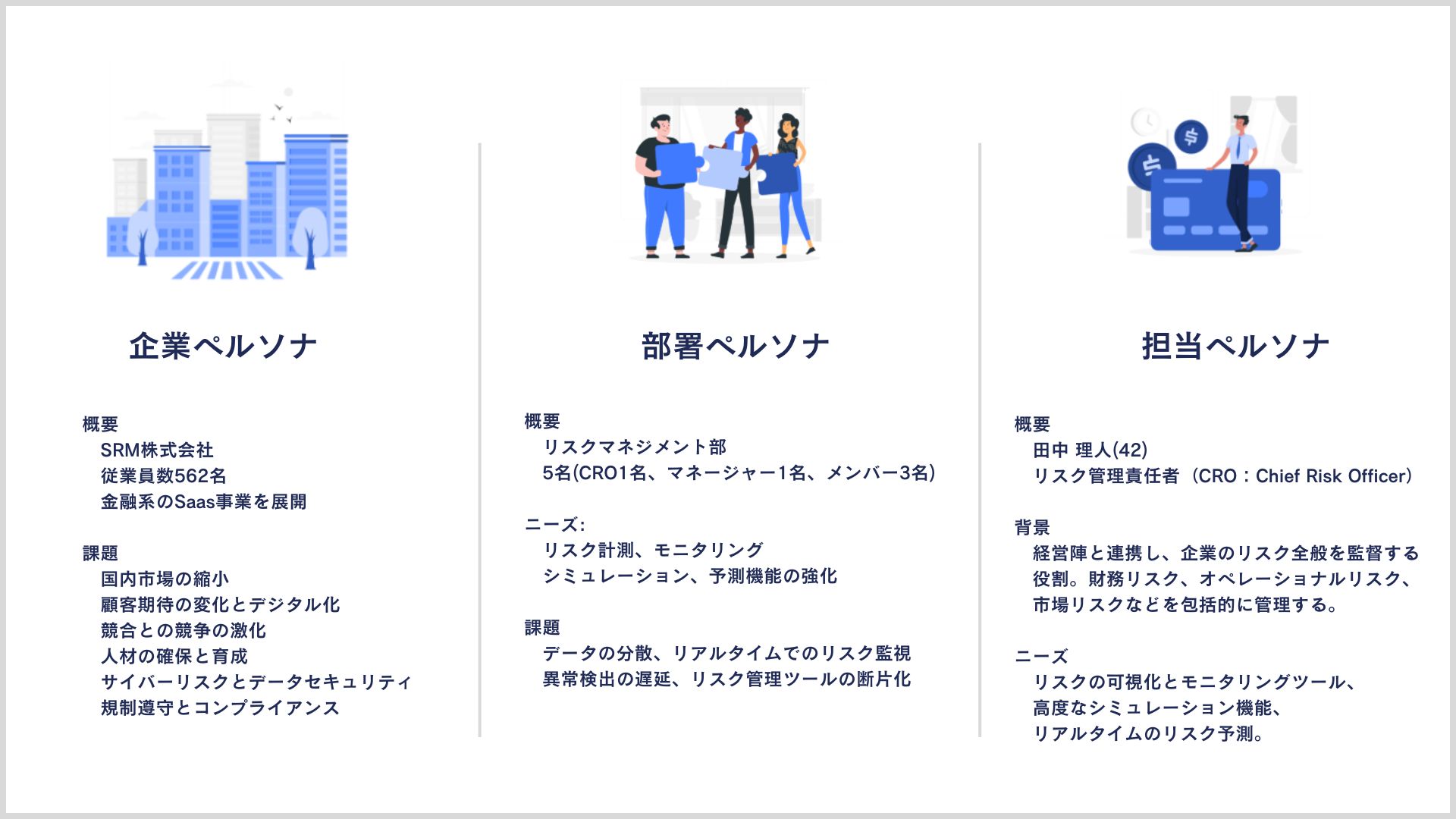

このようなBtoBの特性を踏まえたカスタマージャーニーを作成する際には、「企業」「部署」「担当者」といった複数のペルソナを設定し、それぞれの立場や役割、購買プロセスにおける関与度合いを明確にすることが有効です。各ペルソナがどのような情報を求め、どのような懸念を抱き、どのような意思決定フローを経て発注に至るのかを詳細に描き出すことで、より効果的なマーケティング施策や営業戦略を立案することができます。

カスタマージャーニーの効果

カスタマージャーニーを適切に作成し活用することは、企業にとって多岐にわたる効果をもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つの効果について解説します。

顧客のニーズやペインを網羅的に洗い出せる

カスタマージャーニーを作成するプロセスでは、顧客が各購買フェーズにおいてどのようなニーズや課題やペインを抱えているのかを詳細に検討します。特にBtoBにおいては、担当者が製品やサービスを上申する際にどのような情報が必要となるのか、稟議を通す上でどのようなハードルが存在するのかなど、顧客の立場になって深く掘り下げることが重要です。

例えば、新しいソフトウェアの導入を検討している企業の担当者が、上司に提案する際に「導入によってどのような業務効率化が図れるのか」「費用対効果はどの程度見込めるのか」といった情報を求めているとします。このような顧客のニーズや潜在的な不満をカスタマージャーニーを通じて明確にすることで、顧客が求める情報やコンテンツを適切なタイミングで提供するための施策を講じることが可能になります。

社内の目線合わせにつながる

カスタマージャーニーの作成は、マーケティング担当者だけでなく、営業担当、カスタマーサクセスなど、日々顧客と接点を持つ様々な部署のメンバーが参加して共同で行うことが望ましいです。それぞれの担当者が日々の業務で感じている顧客のリアルな声や行動パターンを持ち寄り、議論することで、組織全体として顧客に対する共通認識を深めることができます。

例えば、営業担当者は顧客からの直接的なフィードバックや質問を、カスタマーサクセス担当者は導入後の顧客の利用状況や満足度に関する情報を共有するといった具合です。このように、異なる視点からの情報を統合することで、より客観的で精度の高いカスタマージャーニーを作成することができ、結果として社内全体の顧客理解度が向上し、一貫性のある顧客対応が可能になります。

顧客解像度の濃淡が分かる

詳細なカスタマージャーニーを作成していく過程で、企業が顧客に対して十分に理解できている部分と、そうでない部分が明確になります。顧客の行動や感情を各フェーズで具体的に記述しようと試みることで、「この段階の顧客の思考や行動については、具体的な情報が不足している」といった課題が浮き彫りになるのです。

例えば、ある飲食領域向けの予約システムを提供する企業がカスタマージャーニーを作成した際、顧客である飲食店がシステムを活用して集客を行うことへの理解度は高かったものの、顧客を繁盛店にするためのノウハウに関する理解度が低いということが判明しました。この気づきから、同社はカスタマーサクセス部門を強化し、顧客のLTV(顧客生涯価値)向上に注力するという新たな戦略を立てることができました。

不足している施策やコンテンツを明らかにできる

顧客のニーズや感情、行動が明確になることで、各フェーズにおいて顧客に提供すべき情報、サポート、コンテンツが具体的に見えてきます。社内の様々な部門の視点を組み合わせることで、これまで見落としていた顧客接点や、強化すべき施策、顧客が求めているコンテンツのアイデアが生まれることがあります。

1つの例として、企業研修サービスを提供する人材系の企業がカスタマージャーニーを作成した際、無料トライアルまで進んだ顧客の成約率が非常に高いことが分かりました。さらに検討を進める中で、「無料トライアルへの誘導を強化するために、定期的なオンライン体験会を開催する」「体験会のスケジュールをホームページやメルマガで積極的に告知する」といった具体的な施策アイデアがチームメンバーから提案されました。また、顧客のリアルな課題や成功事例をもとに、「気難しい○○さんが研修を通じてこんなに変わりました!××研修参加事例集」といった魅力的なコンテンツのアイデアも生まれました。

カスタマージャーニーが意味ないと言われてしまう理由

近年、カスタマージャーニーは必ずしも万能ではない、あるいは時代遅れであるといった意見も聞かれることがあります。ここでは、そのような意見が出てくる背景にある理由を解説します。

購買行動が変化しているから

顧客の購買プロセスは、テクノロジーの進化や情報収集手段の多様化に伴い、常に変化しています。従来のカスタマージャーニーは、「認知→興味関心→比較検討→購入」といった直線的なプロセスを前提としている場合が多いですが、現代の顧客は必ずしもこの順序で行動するとは限りません。

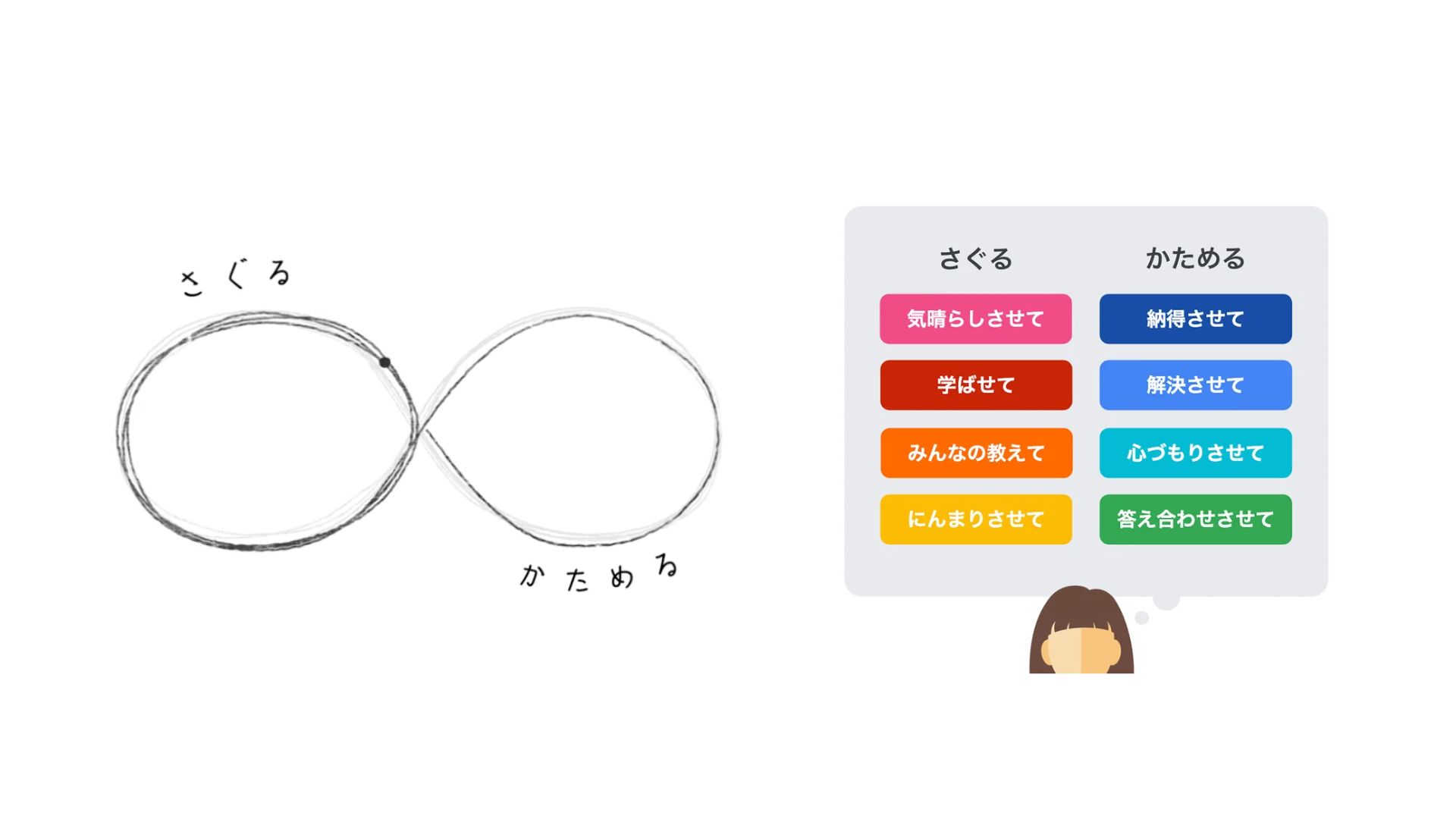

引用:「さぐる」「かためる」を蝶のように行き来するバタフライ・サーキットとはなにか:バタフライ・サーキットと 8 つの動機

引用:「さぐる」「かためる」を蝶のように行き来するバタフライ・サーキットとはなにか:バタフライ・サーキットと 8 つの動機

例えば、Googleが提唱する「バタフライサーキット」という概念は、消費者が商品やサービスについて情報を探索する際に、選択肢を広げたり(さぐる)、絞り込んだり(かためる)といった行動を交互に繰り返すパターンを示唆しています。(交互に繰り返す様子がまるで蝶のようなのでバタフライサーキットと呼ばれています)

カスタマージャーニーを作成する際には、このような顧客行動の可能性も考慮に入れ、各プロセスを行き来するケースも想定に入れるなど、柔軟な視点を持つことが重要です。

作って終わりになってしまっているから

カスタマージャーニーを作成すること自体は、社内の共通認識を醸成し、顧客理解を深める上で有効な手段です。しかし、作成したジャーニーマップがその後の具体的なアクションに繋がらず、単なる資料として保管されてしまうケースも少なくありません。

カスタマージャーニーの真価は、そこで得られた顧客のインサイトを基に、具体的なマーケティング施策やコンテンツ改善、顧客体験の向上策を実行に移すことで発揮されます。「情報収集のフェーズでは、当事者意識を持ってもらうために業界事例が必要だ」「このタッチポイントでの顧客体験を改善する必要がある」といった具体的なアクションプランに落とし込み、実行に移してこそ、カスタマージャーニーは意味を持つと言えるでしょう。

以上を踏まえると、カスタマージャーニーを作成する段階で必要になるコンテンツまで落とし込むことが非常に重要といえます。本記事で配布しているカスタマージャーニーのテンプレートはコンテンツまで落とし込めるような設計となっていますので、ぜひご活用ください。

カスタマージャーニーの活用事例

ここからは、実際にカスタマージャーニーを活用して成果を上げた企業の事例を紹介します。

カスタマージャーニーを作成することでユーザーのニーズを余すことなく把握することに成功(ベルフェイス株式会社)

オンライン営業に特化したシステム「ベルフェイス」を開発・販売するベルフェイス株式会社は、ウェビナーの企画・運営においてカスタマージャーニーを活用しました。「企業が伝えたいこと」ではなく「ユーザーが知りたいこと」をウェビナーの中心に据えるという方針のもと、カスタマージャーニーを作成するために、多角的な視点からユーザーの声を集めました。

オンライン営業に特化したシステム「ベルフェイス」を開発・販売するベルフェイス株式会社は、ウェビナーの企画・運営においてカスタマージャーニーを活用しました。「企業が伝えたいこと」ではなく「ユーザーが知りたいこと」をウェビナーの中心に据えるという方針のもと、カスタマージャーニーを作成するために、多角的な視点からユーザーの声を集めました。

具体的には、顧客と直接接するセールスやカスタマーサクセス担当者からのフィードバック、既存顧客・解約顧客・潜在顧客へのユーザーインタビュー、そして社内メンバーによるユーザー像の徹底的な想像という3つのアプローチを採用しました。

こうして作成されたカスタマージャーニーから、「ユーザーは多岐にわたる情報を求めている」という重要なインサイトを得ました。この気づきに基づき、ベルフェイスは「ユーザーの知りたいこと」に答えるための「ほぼ毎日ウェビナー開催」という大胆な施策を実行しました。

単にウェビナーを開催するだけでなく、その頻度を高めた背景には、カスタマージャーニーを通じて得られた深いユーザー理解があったと言えるでしょう。さらに、カスタマージャーニーから導き出された「必要なコンテンツ」を一覧化し、社内で共有することで、組織全体の顧客対応力向上にも繋げています。

<詳細はこちら>

「ウェビナー施策」を丸ごと大解剖!月間40本以上を開催し続けるノウハウを余すところなくお伝えします

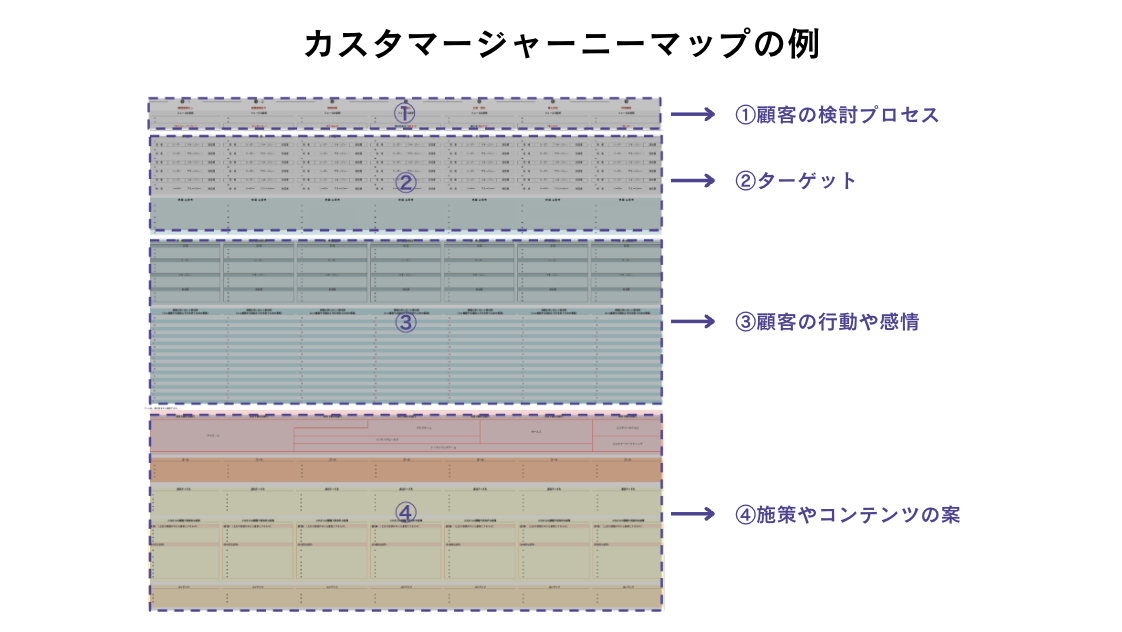

カスタマージャーニーの作成手順

続いて、実際にカスタマージャーニーを作成する際の具体的な手順について解説します。

目的を設定する

まず最初に、何のためにカスタマージャーニーを作成するのか、その目的を明確に定義します。設定する目的によって、カスタマージャーニーのスコープ(範囲)や焦点が変わってきます。

例えば、「新規顧客の獲得」を目的とする場合、カスタマージャーニーは顧客が課題を認識してから製品やサービスを導入するまでのプロセスが主な対象となります。

一方、「既存顧客の継続率向上」を目的とするのであれば、導入後の顧客体験やロイヤリティ醸成のプロセスに焦点を当てたジャーニーを作成することになります。実際に、ある企業では「導入決定から継続契約の決定」までをスコープとしたカスタマージャーニーを作成し、顧客の継続利用を促進するための施策を検討しました。

ペルソナを決定する

次に、カスタマージャーニーの対象となる顧客の典型的なモデル像、つまりペルソナを設定します。実際の顧客データや顧客へのインタビューに基づいて、具体的なペルソナ像を描き出すことが重要です。

次に、カスタマージャーニーの対象となる顧客の典型的なモデル像、つまりペルソナを設定します。実際の顧客データや顧客へのインタビューに基づいて、具体的なペルソナ像を描き出すことが重要です。

BtoBマーケティングにおいては、「企業ペルソナ」「部署ペルソナ」「担当者ペルソナ」の3つを設定することが望ましいとされています。なぜなら、BtoBの購買プロセスには複数の関係者が関与するため、それぞれの立場や視点を考慮する必要があるからです。ペルソナ設定を誤ると、カスタマージャーニー全体が誤った方向へ進んでしまう可能性があるため、既存顧客のデータ分析や営業・カスタマーサクセス担当者へのヒアリングを通じて、できる限りリアルなペルソナを設定するように努めましょう。

顧客の検討プロセスを洗い出す

設定した目的とペルソナに基づき、顧客が最終的なゴール(例えば、製品の購入やサービスの契約)に至るまでにどのような検討プロセスを経るのかを洗い出します。ここでは、「新規顧客の獲得」を目的とした場合を例に解説します。

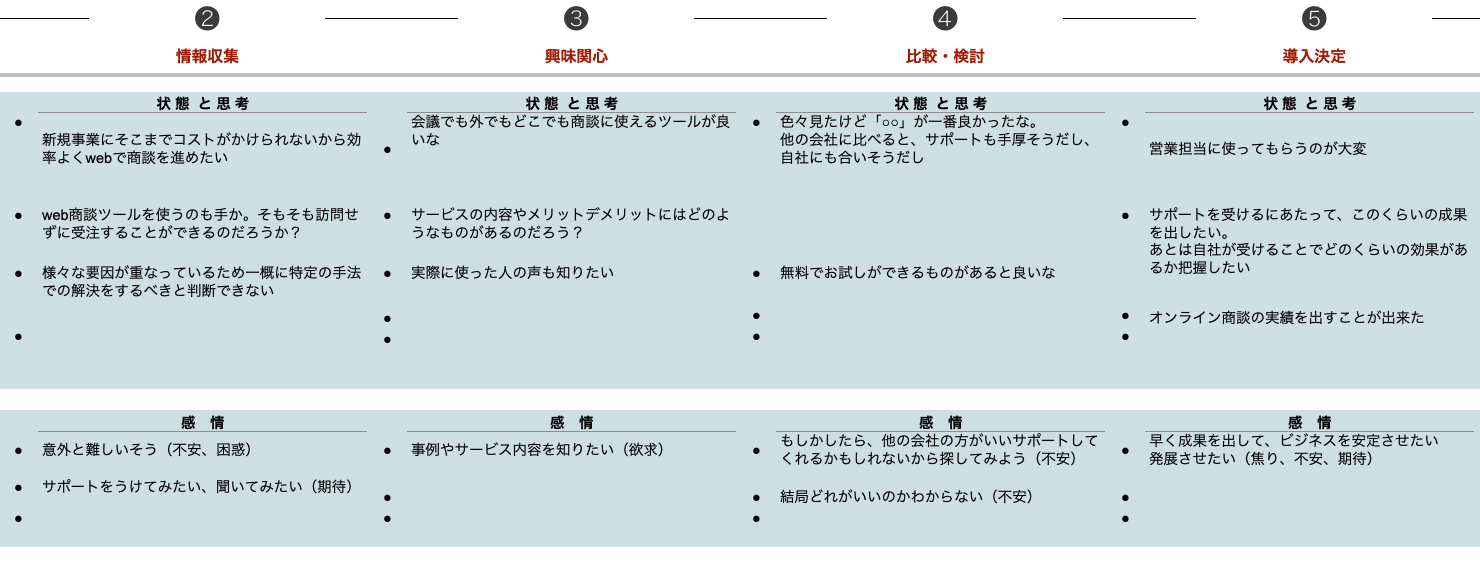

一般的な検討プロセスとしては、「課題意識なし」「課題意識あり」「情報収集」「興味・関心」「比較検討」「無料トライアル」「導入決定」といった段階が考えられます。ただし、これらのプロセスは業界や商材によって異なるため、自社の製品やサービスがどのように顧客に認知され、検討され、最終的に導入に至るのかを詳細に分析し、プロセスとその順序を明確にする必要があります。例えば、「無料トライアル」を実施していない場合もありますし、「導入決定」の後に「導入後の評価」や「リピート購買」といったプロセスを追加する場合もあります。

顧客の行動や感情を記入する

洗い出した各検討プロセスにおいて、ペルソナが「いつ、どんな状況で」「どのように行動し」「そのとき何を考え」「どう感じたか」を具体的に記述していきます。顧客の行動だけでなく、その背景にある思考や感情を理解することが、効果的な施策を立案する上で非常に重要です。

洗い出した各検討プロセスにおいて、ペルソナが「いつ、どんな状況で」「どのように行動し」「そのとき何を考え」「どう感じたか」を具体的に記述していきます。顧客の行動だけでなく、その背景にある思考や感情を理解することが、効果的な施策を立案する上で非常に重要です。

例えば、「情報収集」の段階であれば、「ユーザーレビューを探している」「費用対効果に関する情報を求めている」といった行動が考えられます。この時、顧客は「どの製品が自社にピッタリなのか」「本当に費用対効果があるのか」といったことを考え、「表面的な情報しか無くてイライラする」「信頼できる情報源が無く不安」といった感情を抱いているかもしれません。

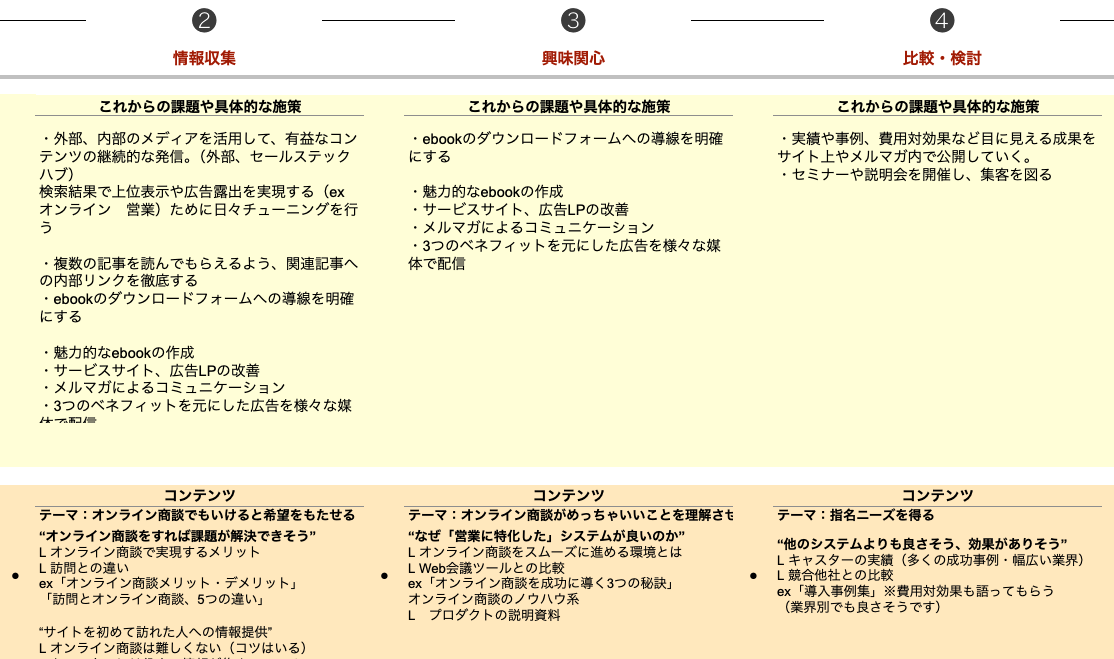

必要な施策やコンテンツを記入する

顧客の行動や感情を整理したら、それらを踏まえて各フェーズで顧客が必要とするであろう施策やコンテンツを検討し、記入していきます。顧客が抱える疑問や不安を解消し、次のステップへとスムーズに進んでもらうための情報提供やサポートが重要となります。

例えば、業界にない新しいコンセプトのサービスを提供している場合、顧客は「本当に効果があるのだろうか?」「既存の手段と比較してどの程度優れているのか?」といった疑問を持つ可能性があります。

このような顧客に対しては、「【最新トレンド】ビジネスの現場で見直される◯◯◯の最新動向を解説」といった啓発的なウェビナーや、「どの手段が有効?◯◯・◯◯・◯◯のメリット・デメリットを徹底比較!」といった既存の手段との比較検討に役立つホワイトペーパーなどが有効なコンテンツとなり得ます。

実行スケジュールを立てる

カスタマージャーニーは作成して終わりではなく、活用してこそ価値を発揮します。作成過程で明らかになった課題や、顧客に提供すべき施策・コンテンツについて、優先順位をつけ、具体的な実行スケジュールを策定します。

例えば、「他社製品との違いをクローズドな場で伝えるために、来月からオンライン説明会を毎週開催する」「費用対効果に関するホワイトペーパーを今クオーター中に制作し、ホームページとメルマガで配信する」といった具体的なアクションプランと期日を設定し、実行に移していくことが重要です。定期的に効果測定を行い、必要に応じてカスタマージャーニーを見直すことも忘れてはなりません。

カスタマージャーニーは施策やコンテンツの検討に活用してこそ真価を発揮する

カスタマージャーニーは、顧客体験を理解し、向上させるための強力なツールです。BtoBマーケティングにおいては、その複雑な購買プロセスを可視化し、複数の関係者のニーズや感情を把握するために特に有効です。顧客のニーズやペインを網羅的に洗い出し、社内の目線を合わせ、顧客解像度を高めることで、より効果的なマーケティング施策やコンテンツ開発が可能になります。

近年では、購買行動の変化や「作って終わり」になってしまうといった理由から、カスタマージャーニーが無意味であるという意見もありますが、顧客視点を持ち、継続的に活用していくことで、その真価は十分に発揮されます。本記事で解説した作成手順や活用事例を参考に、ぜひ自社のマーケティング活動にカスタマージャーニーを取り入れ、顧客とのより良い関係構築と事業成長に繋げていただければ幸いです。

カスタマージャーニーの作成やカスタマージャーニーを活用した施策の実行なら!

キャスターの新プランがおすすめ

株式会社キャスターの「CASTER BIZ sales marketing」は、ウェビナー実施の幅広い支援実績があり、企画・資料制作・分析・改善まで依頼したい方におすすめです。「コンテンツマーケティング支援プラン」では、専属チームを編成し、高いクオリティのコンテンツを提供。そこから分析を行い、改善の打ち手などの提案を行いながら、コンテンツマーケティング施策を成功に導きます。ぜひご相談ください。