共催ウェビナーとは?共催先の確保から失敗しないためのコツまで徹底解説!

複数の企業や団体が協力して開催する「共催ウェビナー」は、単独開催では得られない多くのメリットをもたらす形式です。

<共催ウェビナーのメリット>

・参加者に幅広いノウハウを提供できる

・アプローチの範囲が広がる

・休眠顧客の掘り起こしにつながる

しかし、共催先の確保からウェビナーの実現までには多くの検討事項があり、多くのリソースが必要となります。また、共催先の選定が適切でない場合、シナジーが生まれずに労力が無駄になる可能性もあります。

本記事では、共催ウェビナーの基本から、メリット・デメリット、共催先の選定基準、開催手順までを網羅的に解説します。共催ウェビナーの効果を最大化したい方、これから実施を検討されている方は、ぜひ本記事をご参考ください。

共催ウェビナーとは

共催ウェビナーとは、複数の企業や団体が共同で開催するオンラインセミナーのことです。単独の企業が自社の顧客や見込み顧客に向けて行うウェビナーとは異なり、共催することで、それぞれの企業が持つノウハウやブランド力を掛け合わせ、より広範な層へ、より専門性の高い情報提供が可能になります。

共催という形を取ることで、登壇企業にとっても集客力の向上や新たなビジネスパートナーシップの構築といったメリットも期待できます。

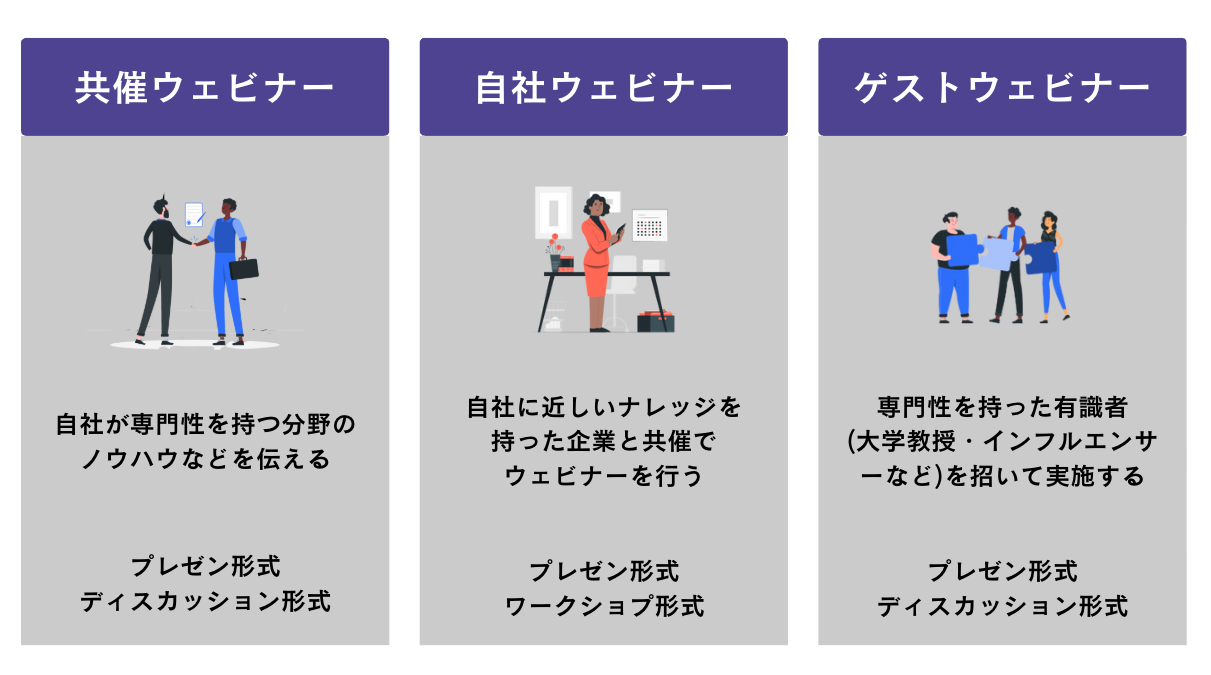

共催ウェビナーの形態

共催ウェビナーの代表的な形態として「プレゼン形式」と「ディスカッション形式」の2つをご紹介します。それぞれの特徴を理解することで、自社の目的に合った共催ウェビナーの企画検討に役立てることができます。

プレゼン形式

プレゼン形式は、一方の企業または複数の企業の担当者が、それぞれの専門知識やノウハウに基づいて情報を発信する形式です。

この形式のメリットは、体系的に情報を整理して伝えやすい点です。例えば、人材採用に関する共催セミナーを開催した場合、一方の企業が「外国人採用をする際の労務環境整備」について解説し、もう一方の企業が「外国人採用の手法」を紹介するといった連携が考えられます。参加者はそれぞれの専門家から質の高い情報を効率的に得ることができます。

ディスカッション形式

ディスカッション形式は、複数のパネリストが特定のテーマについて意見交換や議論を行う形式です。参加者は、異なる視点からの意見や考え方を比較しながら理解を深めることができます。

この形式のメリットは、参加者に複数の視点を提供できる点、ライブ感がある点です。例えば、パネリスト同士の掛け合いや、時には異なる意見の衝突などが、参加者にとって刺激となり、深い理解につながることが期待できます。

ディスカッション形式では、モデレーターの役割が非常に重要になります。議論が活発になるように話題を振ったり、脱線しないように軌道修正したり、参加者からの質問を適切に拾い上げたりするスキルが求められます。

共催ウェビナーのメリット

共催ウェビナーは、主催企業にとって単独開催では得られない様々なメリットをもたらします。ここでは、特に重要な3つのメリットについて解説します。

参加者に幅広いノウハウを提供できる

共催ウェビナーの大きなメリットの一つは、参加者に対して単独開催よりも幅広い知識やノウハウを提供できる点です。

例えば、人事系SaaSを提供する企業と人事コンサルティング企業が共催する場合、SaaSを活用した採用コスト削減だけでなく、導入の前段階の採用戦略立案といったより上位のノウハウまで提供することができます。参加者は、自社の課題解決に必要な情報を網羅的に得られるため、ウェビナーへの参加価値を感じやすくなります。

共催企業のようなパートナーのリソースも活用しながら顧客の課題解決に役立つ情報を継続的に発信することで、良好な関係を築き、長期的な成果を得ることができるでしょう。

アプローチの範囲が広がる

共催ウェビナーは、それぞれの企業が持つ顧客リストやネットワークを活用できるため、単独開催と比較して、より広範な層へのアプローチが可能になります。

例えば、同じ領域でサービスを提供している企業でも、異なる顧客層を持つ企業同士が共催することで、互いの顧客リストに対してウェビナーの告知を行うことができます。これにより、一方の企業だけではリーチできなかった層への認知度向上や、新たなリード獲得につながることが期待できます。

休眠顧客の掘り起こしにつながる

過去に接点があったものの、現在では関係性が薄れてしまっている休眠顧客の掘り起こしにも、共催ウェビナーは有効な手段となります。共催という新たな切り口でアプローチすることで、改めて興味関心を引きつけ、関係性を再構築するきっかけを作ることができます。

例えば、過去にサービス資料をダウンロードしたものの、その後アクションがなかった顧客に対して、共催ウェビナーの情報を送ることで、共催パートナーの専門知識や顧客事例が加わり、休眠顧客にとって新たな価値を感じる機会となります。

休眠顧客は、過去に自社に関心を持ったことがあるため、新規顧客よりもコンバージョンに至る可能性が高いと考えられます。共催ウェビナーを通じて、これらの休眠顧客を効果的に掘り起こすことは、効率的なマーケティング活動につながります。

共催ウェビナーのデメリット

共催ウェビナーには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

共催パートナーの選定・調整に労力がかかる

最適な共催パートナーを見つけ、協力体制を築くまでには、時間と労力がかかる場合があります。自社の目的やターゲット層に合致するパートナーを探し、交渉を行い、条件を調整していくプロセスは、決して容易ではなく、初回の連絡から開催まで数ヶ月から半年ほどの期間がかかる場合もあります。

開催に向けたコミュニケーションに時間がかかる

共催先が決定してからも、ウェビナー開催に向けて多くの検討事項があるため、コミュニケーションに時間がかかります。共催ウェビナーの開催にあたっては、以下について共催先との調整が必要になります。

<共催ウェビナーにおける検討事項>

・開催目的・参加目標

・ターゲット

・テーマ

・登壇者

・開催日時

・集客方法(予算)

・ランディングページ

・登壇資料

・申し込みフォーム

・プライバシーポリシー(個人情報の取り扱い)

・リハーサル

・参加者リスト受け渡し

・参加特典

また、共催ウェビナーの開催に際しては、マーケティング担当者・登壇者・デザイナー・コーダーなど関係者が多岐に渡るため、関係者全員の認識を合わせながら進行を行っていくことが求められます。

時間が限られサービス紹介のみになってしまう

共催ウェビナーでは、限られた時間の中で複数の企業が情報を発信するため、それぞれのサービス紹介に時間が割かれ、参加者にとって有益な情報提供がおろそかになる可能性があります。特に、共催企業数が多い場合、共催パートナーとの間で目的意識が共有できていない場合に起こりやすいです。

参加者は、自社の課題解決や知識習得を目的としてウェビナーに参加するため、一方的なサービス紹介ばかりでは満足度を得られません。結果として、今後の関係構築やリード育成につながらない可能性があります。

共催ウェビナーを成功させるためには、参加者ファーストの姿勢で本当に価値のある情報を提供することを最優先に考える必要があります。課題解決中心の構成にする、QA時間を多く取る、事前アンケートでニーズを把握するなどの工夫が求められます。

共催先の選定基準

共催ウェビナーの成否は、共催パートナーの選定にかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、効果的な共催を実現するための選定基準を解説します。

自社とシナジーがあるか

共催パートナーを選ぶ上で最も重要な基準の一つが、自社との間にシナジー効果が期待できるかどうかです。シナジーとは、協力することで単独では得られない相乗効果のことです。

例えば、自社がインバウンド集客に特化したツールを提供している場合、インバウンド集客に強いコンサルティング企業と共催するといった例が挙げられます。この場合、ツールを扱う中で得られた現場感のある情報だけでなく、インバウンド集客の施策全般を俯瞰した情報も提供することができ、互いの顧客に対してより価値の高いウェビナーを実現できます。

シナジーのあるパートナーと組むことで、ウェビナーの訴求力が高まり、より多くの参加者を集めることが期待できます。また、ウェビナー後も、互いの顧客を紹介し合うなどの連携を通じて、長期的なビジネス成長につなげられる可能性があります。

相互にメリットがあるか

共催は、一方的な協力関係ではなく、双方にとってメリットがあることが重要です。どちらか一方だけが得をするような関係では、長期的なパートナーシップを築くことは難しく、ウェビナーの準備段階や実施段階で協力体制が崩れてしまう可能性もあります。

特に、自社から共催パートナーへアプローチする際には、自社が相手に提供できる価値を明確に洗い出し、双方にとってWin-Winの関係を築けることを訴求するようにしましょう。具体的には以下のような内容を網羅してのアプローチが有効です。

<共催ウェビナーの打診をする際に伝えるべき項目>

・自社の紹介(企業紹介・サービス紹介)

・共催する際のテーマ案

・共催先に話して欲しい内容

・過去ウェビナーでの集客実績

同程度の集客力があるか

共催ウェビナーの成功には、十分な集客が不可欠です。そのため、共催パートナーを選ぶ際には、自社と同程度の集客力を持っているかどうかも重要な判断基準となります。

もし、一方の企業の集客力が極端に低い場合、ウェビナーの参加者数が伸び悩み、期待した効果が得られない可能性があります。また、共催企業に過度な負担を強いることになり、協力関係にひびが入る可能性もあります。

もちろん、集客力だけが全てではありませんが、過去のウェビナー実績や顧客リストの規模などを参考に、慎重に判断しましょう。

自社とリレーションがあるか

過去に取引があったり、イベントで協力した経験があったりするなど、既に何らかのリレーションがある企業は、共催パートナーとして連携しやすい可能性があります。お互いの企業文化や担当者の人となりを理解しているため、コミュニケーションが円滑に進みやすく、信頼関係を築きやすいというメリットがあります。

もちろん、全く新しい企業との共催も、新たな視点や顧客層の開拓につながる可能性がありますが、初めての共催で不安がある場合は、まずは既存のリレーションのある企業から検討してみるのも一つの有効な手段です。

共催ウェビナーの開催手順

共催ウェビナーを成功させるためには、事前の準備から実施後のフォローアップまで、計画的かつ段階的に進めていく必要があります。ここでは、一般的な共催ウェビナーの開催手順を解説します。

企画作成

まず最初に行うべきは、共催ウェビナーの企画立案です。目的、ターゲット層、テーマ、コンテンツの方向性、スケジュール、予算などを検討し、大まかな方向性を決めます。

具体的な内容は共催先と調整しつつ進めることになりますが、使用ツールや費用負担などについても事前にある程度は想定しておくことで、初回の打ち合わせをスムーズに進行することができます。

共催先アプローチ

大まかな企画がまとまったら、具体的な共催候補先へのアプローチを開始します。事前に定めた選定基準に基づき、自社の目的に合致する可能性のある企業や団体を選定し、共催の提案を行います。

アプローチの際には、ウェビナーの企画概要、共催によるメリット、期待される効果などを具体的に伝え、相手の興味を引きつけることが重要です。

複数の候補先がある場合は、それぞれの企業と交渉を進め、最も条件の良いパートナーを選ぶことが望ましいです。ただし、条件だけでなく、担当者との相性や協力体制を築けそうかという点も考慮に入れることが重要です。

打ち合わせ

共催パートナーが決定したら、具体的なウェビナーの準備に向けて、詳細な打ち合わせを重ねます。コンテンツの詳細、プレゼン資料の構成、集客方法、当日の進行、質疑応答の準備など、多岐にわたる事項について、双方の担当者が協力して検討します。

また、共催ウェビナーは関係者が多くなるので、スケジュール管理を徹底し、各タスクの担当者と期日を明確にしておくことで、スムーズな準備を進めるようにしましょう。

資料作成

打ち合わせで決定した内容に基づき、プレゼンテーション資料や配布資料を作成します。完成した資料は、事前に共催パートナーと共有し、内容に問題がないかを確認してもらうことが重要です。必要に応じて共催先のプレゼン内容とリンクさせる箇所を作るなどの修正を加え、最終的な資料を完成させます。

ウェビナー資料の基本に関しては別の記事で詳しい解説をしていますので、ぜひそちらもご覧ください。

<関連記事>

ウェビナースライド(資料)のテンプレート | 構成からデザインまで完全解説!

集客

ウェビナーの内容と資料が整ったら、いよいよ集客活動を開始します。自社の顧客リストへの告知、ウェブサイトやSNSでの告知、プレスリリースの配信、有料広告の出稿など、様々なチャネルを活用して、ターゲット層へのリーチを図ります。

集客目標に関しては、共催先企業とあらかじめすり合わせのうえ、途中経過を共有しながら進めることで、「共催ウェビナーにも関わらず一方の企業の集客力に頼りすぎてしまった」といった失敗を防ぐことができます。

ウェビナーの集客に関しては別の記事で詳しい解説をしていますので、ぜひそちらもぜひ参考ください。

<関連記事>

ウェビナー集客に失敗しないための9つのコツとは?7つの王道集客方法と一緒に徹底解説!

リハーサル

本番当日をスムーズに進めるために、事前に必ずリハーサルを実施しましょう。リハーサルでは、以下の点に関して確認することが重要です。

<リハーサルでの確認事項>

・司会者・登壇者の映像や音声が問題なく接続できているか

・複数社で資料の切り替えを行う場合は、画面切り替えがスムーズにできるか

・質疑応答やアンケートでチャットを送る場合は誰がどのタイミングで行うか

・録画を行う場合は誰が行うか(ダブルチェック含む)

細部まで抜け漏れなく確認することで、トラブルを最小限に抑え、スムーズなウェビナーを進行することができます。

本番

いよいよウェビナー本番です。事前に作成した進行表に基づき、スムーズな進行を心がけます。複数社でのプレゼン形式の場合、各セクションを時間内に終えるように時間管理することも重要になります。

また、ウェビナーの録画も忘れずに行い、後日参加できなかった人への配信や、アーカイブコンテンツとして活用することも検討しましょう。

振り返り

ウェビナー終了後には、共催パートナーと共に、実施結果を振り返り、改善点や今後の課題を洗い出します。具体的には以下の項目について振り返りを実施すると良いでしょう。

<共催ウェビナーにおける振り返り項目>

・申し込み数

・参加数(リード数)

・参加経路

・参加率

・離脱率

・アンケート回答数

・アンケート回答率

・満足度

・商談獲得数

共催パートナーとの関係性を維持・発展させるためにも、振り返りの結果を共有し、今後の協力体制について話し合う機会を持つことが望ましいです。

共催ウェビナーのマッチングサイト

共催ウェビナーを実施したいけれど、適切なパートナーが見つからないという企業も少なくありません。ここでは、共催パートナーを探す際に役立つ可能性のあるマッチングサイトをご紹介します。

コラボル

引用:https://collabol.jp/

引用:https://collabol.jp/

コラボルは、共催ウェビナーのコラボレーションをサポートするための全機能を完全無料で提供するサービスです。法人限定・審査制のマッチングサイトを通じて、共催先を簡単に探し、アプローチすることができます。

共催に特化した検索条件により、ターゲットや集客力が事前に明確になり、これまでのように「話してみるまで分からない」という非効率を解消できます。費用をかけずに共催先探しの手間を減らしたい方に最適なサービスです。

セミナーズ

引用:https://seminars.jp/

セミナーズは、無料で人気のあるセミナーが豊富に掲載されている、日本最大級のビジネスセミナー情報サイトです。経営者や起業家向けに、セミナーが多数紹介されています。

セミナーの主催者登録料やセミナー掲載料は全て無料で、誰でも簡単にセミナー情報を掲載できます。もし有料セミナーを開催した場合、決済手数料5.9%、システム利用料(99円/件)、振込手数料(一律770円)が発生しますが、多くのビジネスパーソンにリーチできる有力なプラットフォームとなっています。

無料セミナー.com

引用:https://m-seminar.com/

引用:https://m-seminar.com/

無料セミナー.comは、オンラインおよび全国で開催されるセミナー情報を紹介するサイトです。セミナー情報の掲載は完全無料で、簡単に行うことができ、手間なく告知することができます。

また、セミナー情報ページから主催者のウェブサイトへの外部リンクを自由に掲載でき、参加者が直接詳細ページにアクセスできるようになります。

こくちーずプロ

こくちーずプロは、80万人以上の利用者がいるイベント集客プラットフォームで、特にセミナーに特化した集客に強みを持っています。これにより、新規ユーザーに効果的にアプローチできます。また、オンラインイベントだけでなく、ハイブリッドイベントにも対応しており、さまざまなイベント形式に柔軟に対応可能です。

チケット販売手数料は業界最安水準(4.8%+99円)で、コストを抑えながら集客が可能です。

加えて、参加者名簿のダウンロードやアンケートの集計、お知らせの発信など、イベント開催に必要なすべての業務が管理画面から簡単に操作できるため、非常に便利です。

共催ウェビナーを開催する際の注意点

共催ウェビナーを成功させるためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。ここでは、特に重要な4つの注意点について解説します。

主催を明確にする

共催ウェビナーを開催する際には、責任の所在を明確にするために、主催企業を決定しておくことが重要です。主催企業は、ウェビナー全体の企画・運営を取り仕切り、最終的な責任を負います。

主催企業が不明確な場合、意思決定が遅れたり、責任の所在が曖昧になったりする可能性があり、スムーズな運営に支障をきたすことがあります。共催パートナーとの間で、どちらが主催となるのか、役割分担はどうするのかを事前に明確に合意しておくことが重要です。

目的・目標のすり合わせを行う

共催パートナーと協力してウェビナーを成功させるためには、ウェビナーの目的と目標を事前に明確に共有し、合意しておくことが不可欠です。目的や目標が曖昧なまま進めてしまうと、コンテンツの方向性や集客方法、期待する成果などにずれが生じ、結果的に双方にとって不満の残るウェビナーとなってしまう可能性があります。

例えば、「リード獲得」を主な目的とするのか、「商談創出」を目指すのかによって、ウェビナーの内容や集客戦略は大きく異なります。共催パートナーと、ウェビナーを通じて何を達成したいのか、具体的な数値目標(参加者◯名、商談創出◯件など)はどの程度を目指すのかなどを詳細に話し合い、共通認識を持つことが重要です。

予算のすり合わせを行う

共催ウェビナーの開催には、様々な費用が発生します。

特に広告を使っての集客を考えている場合、どれくらいの予算をかけるのかを事前にすり合わせしておくと良いでしょう。予算に関する認識のずれは、後々のトラブルの原因となりかねません。事前にしっかりと話し合い、合意内容をメールやチャットで残しておくなど、慎重に進めることが重要です。

また、資料作成・LP作成などウェビナー開催に際して必要になる制作リソースをどの企業が負担するのかに関しても、すり合わせを行っておくことが重要です。

参加者情報の取り扱いを明確にする

ウェビナーを通じて収集した参加者の個人情報の取り扱いについても、共催パートナー間で明確なルールを定めておく必要があります。誰が情報を管理するのか、どのように利用するのか、プライバシーポリシーに沿った適切な管理体制を構築することが求められます。

特に、ウェビナー後にそれぞれの企業が個別にフォローアップを行う場合、情報の共有範囲や利用目的について、参加者に対して事前に明確に説明し、同意を得ておく必要があります。個人情報の取り扱いに関するルールが曖昧な場合、参加者からの信頼を損なうだけでなく、法的な問題に発展する可能性もあります。

共催パートナー間で、個人情報保護に関する法令やガイドラインを遵守し、適切な取り扱いについて合意形成を図ることが重要です。

共催ウェビナーを有効に活用しましょう

共催ウェビナーは、単独開催では得られない多くのメリットをもたらす一方で、共催パートナーの選定や調整、準備段階でのコミュニケーションなど、乗り越えるべき課題も存在します。しかし、適切なパートナーを選び、綿密な計画と準備を行うことで、より広範な層へのリーチ、質の高い情報提供、休眠顧客の掘り起こしなど、大きな成果を期待できます。

本稿で解説した共催ウェビナーの形態、メリット・デメリット、共催先の選定基準、開催手順、マッチングサイト、そして注意点を参考に、ぜひ共催ウェビナーの実施を検討してみてください。新たなビジネスチャンスを拓き、事業成長の加速化を実現するために、共催ウェビナーは強力な武器となるはずです。

ウェビナーで戦略的にリード獲得・商談創出をするなら!

企画・資料制作・分析・改善まで対応できる

キャスターの新プランがおすすめ

株式会社キャスターの「CASTER BIZ sales marketing」は、ウェビナー実施の幅広い支援実績があり、企画・資料制作・分析・改善まで依頼したい方におすすめです。「コンテンツマーケティング支援プラン」では、専属チームを編成し、高いクオリティのコンテンツを提供。そこから分析を行い、改善の打ち手などの提案を行いながら、コンテンツマーケティング施策を成功に導きます。ぜひご相談ください。