効果の出るウェビナーを実現する6つのポイント!企画・集客・セールス・効果検証まで徹底解説!

「ウェビナーを新たなマーケティング施策として取り入れたいけれど、どこから手をつけていいか分からない」「すでに運営しているウェビナーのクオリティを見直し、集客を強化したいがどこがボトルネックか分からない」といったお悩みはありませんか?

ウェビナーの成功には、単に本番の内容を充実させるだけではなく、企画段階から集客、実施後のセールスまで、社内外の関係者を巻き込んで全体設計を最適化することが不可欠です。

本記事では、ウェビナー運営の各ステップで気をつけるべきポイントを解説し、効果を最大化するための実践的なポイントについて解説します。

1. 企画のポイント

まずは、ウェビナー企画で重要な3つのポイントを紹介します。

目的を明確にする

ウェビナーを成功させるためには、まず目的を明確にすることが非常に重要です。多くの場合、リード獲得が主要な目的に設定されますが、リード獲得の中でも「とにかくリードの数を増やす」のか、「特定の業界のリードをターゲットにする」のか、という細かい設定が求められます。

また、目的をリード獲得ではなく商談獲得に設定したほうが良い場面もあります。

月に2回など定期的にウェビナーを開催することが目的になりがちですが、各回ごとに目的を設定しないと、振り返った際に「何のためにウェビナーをやっているんだっけ?」や「予算ってこれで適切だなのかな?」という疑問が社内で浮上することになりかねません。明確な目的を設定し、その目的を達成するための具体的な計画を立てることが、ウェビナーの成功に繋がります。

ターゲットのニーズを洗い出す

ウェビナーを成功させるためには、ユーザーファーストの視点でターゲットのニーズをしっかりと洗い出すことが不可欠です。ユーザーが本当に求めている情報やノウハウを届けることが、参加者の満足度を高め、効果的な成果を上げるための鍵となります。特にウェビナーというクローズドな場では、単に調べれば分かるような情報や既に広く知られている内容ではなく、現場感のあるリアルな情報を求めることが多いです。

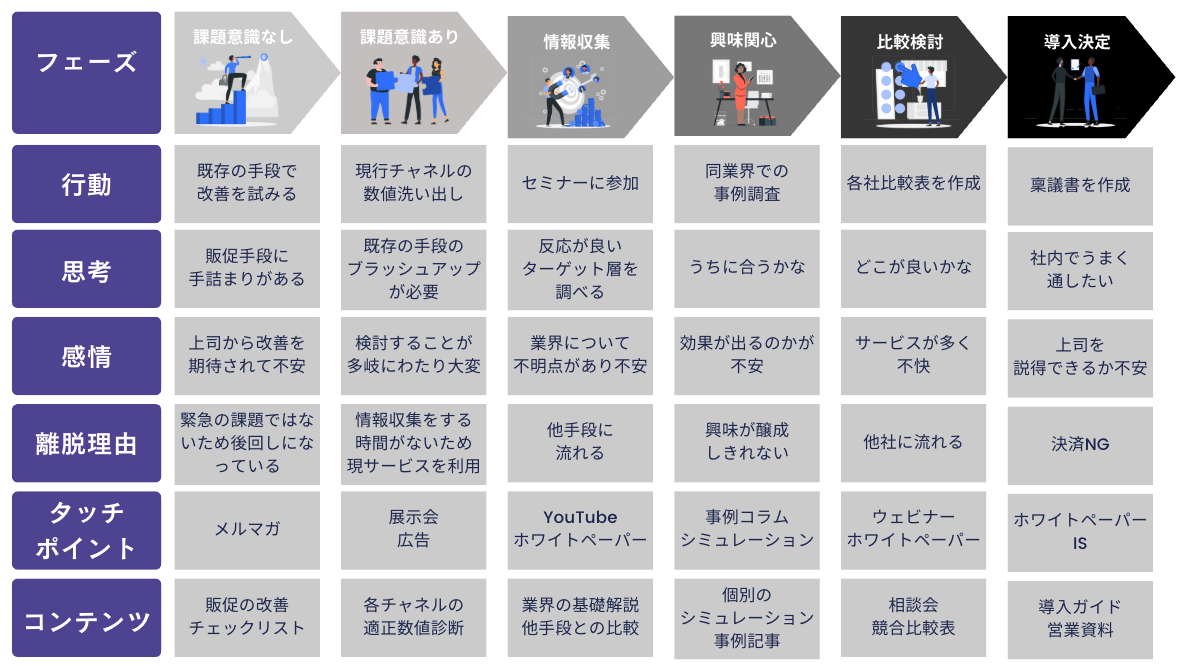

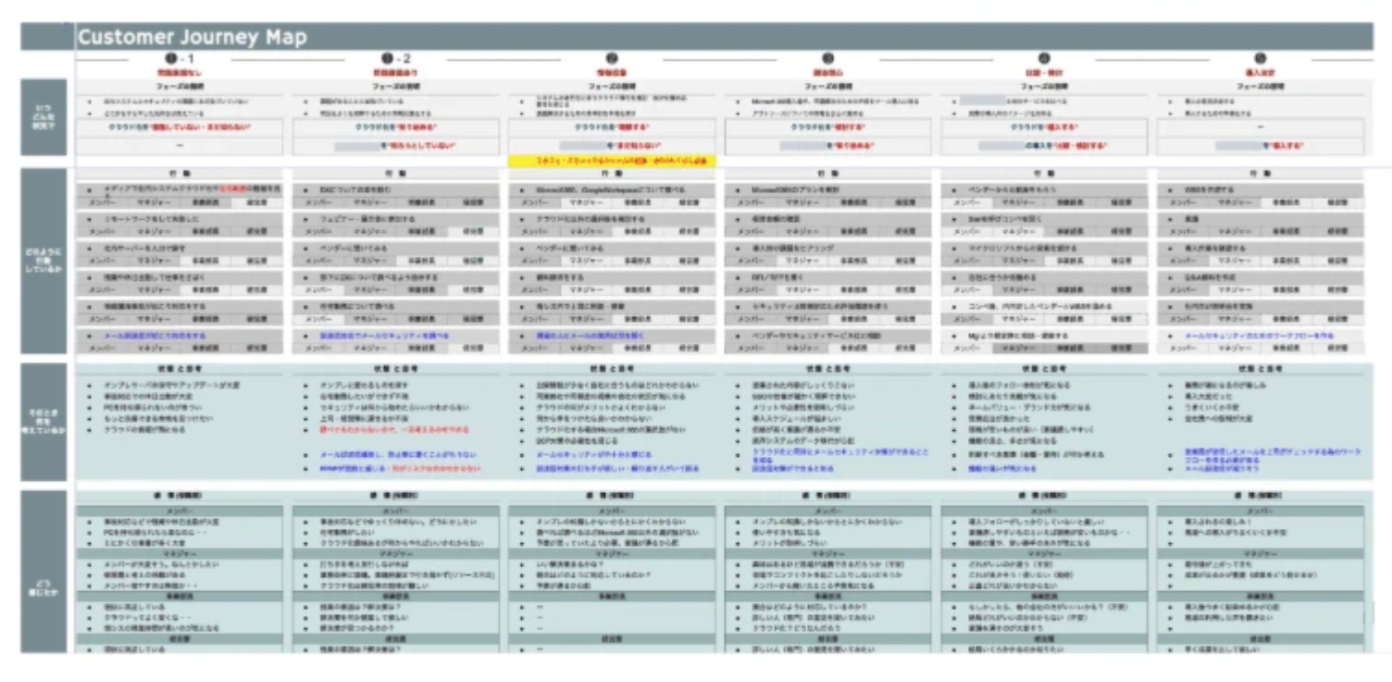

こうしたニーズを的確に把握するために、カスタマージャーニーマップを作成することが有効です。

カスタマージャーニーマップとは、顧客が製品やサービスを認知し、購入に至るまでの一連の過程(ジャーニー)を可視化したものです。これを作成することで、ターゲットがどのような過程を経て自社のウェビナーに興味を持ち、参加に至るのかを理解できます。これにより、ターゲットの行動や思考を予測し、ウェビナーで提供すべき具体的な情報を明確にすることができます。

ウェビナーの形態を決める

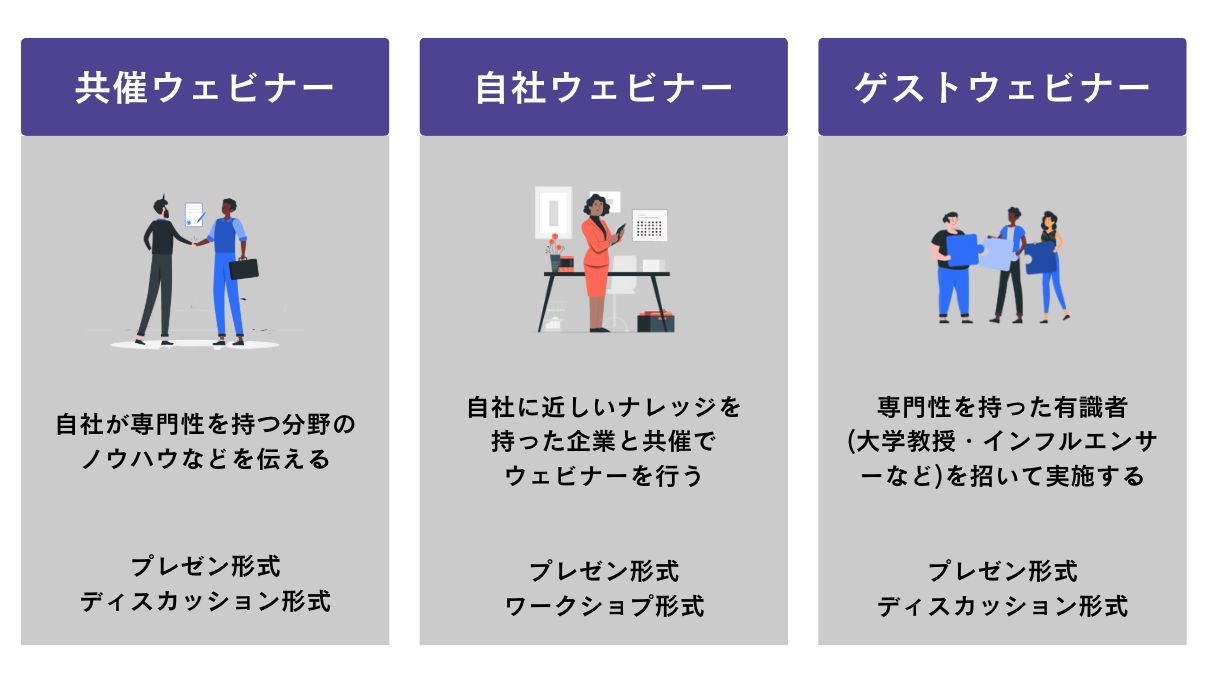

ウェビナーには、自社ウェビナー、共催ウェビナー、ゲストウェビナーといった形態があります。それぞれの形態には特徴があり、目的やターゲットに合わせて適切な形態を選ぶことが重要です。

自社ウェビナーとは、自社が専門性を持つ分野のノウハウなどを伝えるウェビナーです。例えば人事系のシステムを提供している会社が、自社に蓄積した人事の業務効率化に関するナレッジを紹介するといった感じです。

コンテンツの内容はプレゼンやワークショップが多く採用されます。プレゼン形式は体系的な情報提供に向いており、ワークショップ形式は参加者が積極的に関わる形で進行するので、より実践的な学びを提供することができます。

続いて、共催ウェビナーとは自社に近しいナレッジを持った企業と共催でウェビナーを行う形態です。例えば、自社が飲食業界に特化した販促システムを提供している場合、同じく飲食業界向けのサービスを提供している企業と一緒に「飲食業界のお困りごと解決」を目的としたウェビナーを開催するといった感じです。

最後に、ゲストウェビナーとは、専門性を持った有識者(大学教授・政治家・インフルエンサーなど)を招いて実施するウェビナーのことです。ゲストの専門知識や経験を活かした内容で、より深い情報や実践的な話を提供することができます。

共催ウェビナー・ゲストウェビナーに関しては、プレゼン形式に加え、ディスカッション形式を取り入れることも多いです。これにより、複数の視点から意見交換を行い、参加者に新たな洞察を与えることができます。

タイトルとバナー画像を工夫する

タイトルとバナー画像でインパクトを与えるためには、具体的な数字を用いた表現や、ターゲット層が普段使用しているワードを盛り込むことが効果的です。

例えば、マーケティング担当者をターゲットにする場合、「美容系ECにおけるLPのCVRを1.5倍に引き上げた5つの施策」など、具体的な成果を示すことで注目を集めやすくなります。

また、バナーには登壇者の写真を配置するのが一般的です。その際、登壇者の所属企業や出身企業にネームバリューがある場合は、それらをタイトルやバナーに含めることで、さらに信頼性とインパクトを高めることができます。

開催時期や時間を工夫する

ウェビナーの開催時期や時間帯は、参加者の参加率に大きく影響します。ターゲットが参加しやすい時間を設定することが成功の鍵です。

BtoBの場合、以下の時間・曜日・時期がセオリーとされています。

| 曜日 | 月曜や金曜は避けて、火曜・水曜・木曜に開催 |

| 時間帯 | 10時〜11時、もしくは13時〜15時 |

| 時期 | 月初や月末、年末年始や長期連休付近は避ける |

曜日や時間帯の工夫をすることで、より多くの参加者を集め、効果的なウェビナーを実現しましょう。

2. 集客のポイント

ウェビナー集客で重要な6つのポイントを紹介します。

ハウスリストへのメール配信をおこなう

ハウスリストとは、自社と接点のある見込み顧客の情報をまとめたリストのことです。ウェビナーの集客方法は大きく分けて、ハウスリストからの集客と、ハウスリスト外からの集客の2つに分類されます。その中でも、ハウスリストからの集客は最も王道で、既に自社との接点がある顧客に対して直接アプローチできるため、効果的です。

また、ハウスリストに向けてメールを送信する際には、ウェビナーの参加特典について言及したり、ウェビナーで使用する資料の一部を見せるなどして、興味を引く手法も効果的です。

広告配信をおこなう

ウェビナーの集客を強化するためには、広告配信を活用することが非常に効果的です。特に、ビジネスパーソンの利用が多いFacebookでの広告は、ターゲット層に対して直接アプローチできるため、有効な手段となります。

Facebookはターゲット層を細かく設定できるため、特定の業界や職種に向けた広告を配信することができ、ウェビナーの参加者を効率よく集めることが可能です。

また、リスティング広告は特定のキーワードに対して出稿できるため、ユーザーを狙い撃ちすることが可能です。これにより、ウェビナーのテーマに興味や関心がすでに高いユーザーにリーチでき、温度感の高いリードを獲得することができます。

さらに、複数の企業が登壇する大規模なウェビナーやカンファレンスでは、ディスプレイ広告を使用して広範囲に訴求する方法もあります。ディスプレイ広告は、視覚的にインパクトを与えるため、多くのユーザーに認知されやすいのが特徴です。

加えて、YouTube広告などの動画系広告も、ウェビナーとの親和性が高い方法です。普段から動画を視聴しているユーザーに対して、視覚的なコンテンツでアプローチできるため、参加を促進しやすくなります。

ポータルサイトへの掲載をおこなう

ウェビナーの集客を強化するためには、ウェビナーの告知や集客ができるポータルサイトに掲載することも効果的です。これらのサイトは、ウェビナーの情報を広く届けるための重要なツールとなります。

いくつかのポータルサイトでは、ウェビナーを無料で掲載できるサービスも提供されており、予算を抑えながら集客を進めることが可能です。

| セミナーズ | No.1ウェビナー情報ポータルサイト |

| こくちーずプロ | 無料で使えるイベント・ウェビナーの告知・集客 |

| 無料ウェビナー.com | 無料ウェビナーの情報サイト |

| TECH PLAY | IT勉強会・ウェビナー・イベント情報 |

| Peatix | お出かけ・学び・体験が見つかる |

こうしたサイトに掲載することで、より多くのユーザーにアプローチし、参加者数を増やすことができます。

<ポータルサイトについて詳しく解説した記事はこちら>

ウェビナー集客に失敗しないための9つのコツとは?7つの王道集客方法と一緒に徹底解説!

ウェビナーの参加特典を用意する

参加特典を用意することは、ウェビナーの集客につながる重要な手段です。特に、参加者に価値を感じてもらえる特典を提供することで、参加意欲を高めることができます。最も一般的な特典は、ウェビナーで使用した登壇資料のプレゼントです。これにより、参加者は再度内容を確認できるだけでなく、実務に役立つ資料として活用することができます。

それ以外にも、お役立ち資料を提供することも効果的です。例えば、自社が飲食店向けの販促ツールを提供している企業であれば、「飲食店向けの販促で対応しておくべき100のチェックリスト」など、ターゲットとなるペルソナが思わず気になるような特典を用意することが多いです。こうした具体的で実践的な内容を提供することで、参加者の満足度を高め、次回以降のウェビナー参加にもつなげることができます。

申し込みフォームを見直す

集客には成功していても、申し込みの段階で離脱してしまうこともよくあります。そのため、申し込みフォームの見直しは非常に重要です。フォームに入力項目を増やしすぎないようにするのがポイントです。

また、最近では、申し込みページを作成できるウェビナーツールも多く提供されており、これを活用するのも一つの方法です。ツールを使えば、デザイン性の高い申し込みページを簡単に作成でき、参加者が申し込みを行いやすい環境を提供できます。

リマインドメールを送信する

ウェビナーに申し込みをしたものの、参加しないケースも少なくありません。特に、参加率が6割を切っている場合は注意が必要です。参加率を上げるためには、リマインドメールが非常に重要な役割を果たします。

リマインドメールは、ウェビナーの参加を促すための効果的な手段です。送信タイミングとしては、ウェビナーの1週間前、前日、そして当日にリマインドメールを送ると良いです。これにより、参加者は日程を再確認し、参加の意欲を高めることができます。

3. 資料制作のポイント

ウェビナー資料作成で重要な5つのポイントを紹介します。

専門性を担保する

ウェビナーを企画しているマーケティング担当者だけでは、自社の専門性を十分に把握しきれていない場合もあります。そのため、社内で専門性を持つ営業担当やカスタマーサクセス、技術者、さらには事業部長や役員などの助けを借りることが非常に重要です。これにより、ウェビナーの内容に深みを持たせ、より信頼性の高い情報を提供できます。

具体的には、社内の専門性を持つ人材にヒアリングを行い、実際の知見や経験を取り入れることが大切です。場合によっては、専門的な知識を持つ社員に登壇を打診し、リアルな視点でのプレゼンテーションを行ってもらうと、参加者にとって非常に価値のある内容となります。また、お客様の成功事例や自社が事業を行う中で得られた一次情報を積極的に取り入れることも重要です。これにより、ウェビナーはより具体的で信頼性の高いものとなり、参加者の納得感を高めることができます。

早めに本題に入る

ウェビナーでは、何かをしながら視聴している参加者が多いため、冒頭での自社紹介や事前情報の説明が長くなると、参加者が離脱してしまうケースがよく見られます。特に、最初に過度に時間をかけてしまうと、参加者の注意が散漫になり、ウェビナーの内容が十分に伝わらない恐れがあります。

そのため、ウェビナーの開始から本題に入るまでの時間は、3~5分程度に抑えるのが理想的です。スライドにすると、2~5枚程度の内容で自社の紹介や事前情報を簡潔に伝え、すぐに本題に入るように心掛けましょう。これにより、参加者が早い段階でウェビナーの主旨に集中でき、より効果的なセッションとなります。

文字や情報を入れすぎない

営業資料やホワイトペーパーとウェビナー資料は、目的や使い方が異なります。ウェビナーでは、参加者に資料の文字をすべて読んでもらう必要はなく、あくまで視覚的に補完するための役割が求められます。情報が多すぎると、参加者がどこに注目すべきかが分からなくなり、内容が伝わりづらくなります。

そのため、ウェビナー資料は基本的に口頭での説明を主にし、それを補足する形でグラフや図解を活用することが効果的です。グラフや図解は、視覚的に理解を促進し、参加者が短時間で要点を把握できるようにサポートします。資料に詰め込みすぎることなく、シンプルで明確な内容にすることが重要です。

ワンスライド・ワンメッセージ

資料作成の際には、「ワンスライド・ワンメッセージ」を徹底することが重要です。つまり、1枚のスライドで伝えたいことを1つに絞り、情報を過剰に盛り込まないようにします。スライドが多くのメッセージを含んでいると、参加者はどこに注目すべきか分からず、理解が散漫になってしまう可能性があります。

さらに、そのスライドを見たときの参加者の読後感まで想定しておくと良いでしょう。

<読後感の例>

| スライドの内容 | 読後感の例 |

| 製造業の業務でよくある課題 | うちの現場でもこういう課題あるなぁ… |

| 製造業で業務効率化に必要な3つの考え方 | この3つが必要なのね! |

| 3つの考え方が重要な理由 | だから3つの考え方が必要なのか! |

| 3つの考え方を組織に浸透させる方法 | こうすれば考え方を浸透させられるのね! |

| 組織に浸透させるための注意点 | その際はここに注意が必要なのね…! |

シンプルで直感的に理解できるスライド作成を心掛けることが、ウェビナーの成功に繋がります。

双方向のやり取りを入れる

ウェビナーでは、何かをしながら視聴している参加者が多いため、30分〜60分の話をずっと聞き続けてくれる人は少ないです。そのため、話を聞いてもらうための工夫を取り入れることが重要です。特に、Q&Aや投票などの双方向のやり取りを取り入れると、参加者の関心を引きつけ、ウェビナーをより効果的に進行できます。

例えば、人事系のツールを提供している会社がウェビナーを開催する場合、冒頭に「貴社の組織で一番困っていることを1つ選ぶとしたらどれですか?」という問いを投げかけ、選択肢として「1.離職率」「2.採用プロセスの効率化」「3.従業員のモチベーション維持」「4.法的規制や労働法の変更への対応」「5.マネジメント人材の育成」などを提示することができます。このような投票を通じて、参加者に自分の課題を考えさせると同時に、ウェビナー内容を参加者に寄り添ったものにすることができます。

さらに、その際に「皆様の回答をもとにウェビナーで話す内容も少し変えようと思います」などと一言添えることで、より双方向でやりとりしているような雰囲気を醸成することができます。参加者は自分の意見が反映されていると感じ、より一層ウェビナーに積極的に参加するようになります。

4. 配信設定・運営のポイント

ウェビナー配信・運営で重要な3つのポイントを紹介します。

台本を用意しておく

ウェビナーでは、いざ本番になると、思うように話せなくなることがあります。そのため、台本を用意しておくことが重要です。台本は必ずしも詳細な文章でなくても、箇条書きで構わないので、話すべき内容を整理しておくと安心です。

特に、資料を作成する人と登壇する人が別の場合には、登壇者がどのくらいの粒度の台本を必要としているのか確認しておくことが重要です。

また、共催ウェビナーを主催する場合は、共催先の企業と連携を取るために、司会パートや繋ぎパートでどんな話をするかを事前に考え、スムーズに進行できるようにしておくと良いです。こうした準備をすることで、ウェビナーがより円滑に進行し、参加者にとっても満足度の高い内容にすることができます。

リハーサルを行う

初めて登壇する人の場合や共催ウェビナーの場合には、リハーサルをしておくと非常に効果的です。リハーサルを通じて、登壇者全員のマイクやカメラが問題なくつながるか確認し、当日使う機材の準備を最低限行っておくことが重要です。特に、登壇者のマイクやカメラのクオリティの確認は欠かせません。

さらに、ウェビナーの流れに沿って、どのタイミングで登壇者がカメラをONにして話し始めるか、画面共有をどのように引き継ぐかなど、進行の細かな部分まで決めておくと、当日スムーズに進行できます。リハーサルをしっかり行うことで、当日参加者に対しても安定したクオリティの高いウェビナーを提供することができます。

予備のWifiを用意しておく

当日に電波が悪くて話が聞こえないなどの問題が発生すると、多くの関係者の時間を奪ってしまい、参加者の満足度にも影響を与えかねません。そのため、予備のWifiを用意しておくことが非常に重要です。携帯電話のテザリングなども緊急手段として活用できるので、テザリングの使い方や携帯電話の契約プランを事前に確認しておくと安心です。

さらに、登壇者にも予備のWifiを用意しておくように依頼しておくと、万が一のトラブルに備えられます。事前にしっかりと確認をしておくことで、ウェビナーの進行中に予期しない問題が起こるリスクを減らし、スムーズな運営が可能になります。

5. 実施後セールスのポイント

ウェビナー実施後のセールスで重要な3つのポイントを紹介します。

早めに参加者リストを共有する

ウェビナー実施後、自社商材に興味を持ってもらっている参加者には、なるべく早くアプローチをかけることが重要です。そのためには、参加者リストと参加者アンケートを早めにセールスチームに連携することが必要になります。これを実現するために、事前にセールスチームと連携方法やタイミングを確認し、スムーズに情報を共有できるように根回しをしておくことが効果的です。

特に、新規リード向けのウェビナーの場合は、ウェビナー開催当日か遅くとも翌日には、営業担当者が参加者に電話できる体制を整えておくことが望ましいです。迅速なフォローアップを行うことで、興味を持っているリードを逃さず、商談へとつなげることができます。

参加者のアプローチ基準を決めておく

ウェビナー後に参加者にアプローチをする際、架電を一斉に行うと参加者に不快感を与え、逆効果になることがあります。そのため、アンケートなどで参加者の興味度合いを把握し、それに応じてコミュニケーションを分けることが重要です。

例えば、興味を示した参加者や資料を希望した人にはすぐに連絡を取り、迅速なフォローアップを行うことが効果的です。それ以外の参加者には、お礼メールや今後の参考となる情報を提供することで、負担感なくアプローチできます。

このように、参加者の関心度に応じた柔軟な対応をすることで、良好な関係を維持し、より良い結果を得ることができます。

集客層のすり合わせを定期的に行う

営業の方針の変化に対応するためセールスの責任者などと定期的にすり合わせを行うことが重要です。

例えば、「特定の業界を狙っていきたい」「エンタープライズ企業を狙っていきたい」などの営業方針に併せてウェビナーのテーマを設定することで、組織全体での最適化を図ることができます。

さらに、集客したリードがしっかりと商談・成約に繋がっているかを評価することも大切です。特に、成約時の単価やLTV(顧客生涯価値)にも気を配り、集客だけでなく、その後の成果まで視野に入れて定期的に評価を行うことが、より効果的な集客戦略を築くために重要となります。

6. 効果検証のポイント

ウェビナー効果測定で重要な3つのポイントを紹介します。

KGIを確認する

ウェビナーは開催して終わりではなく、その後の振り返りを行うことで次回の集客増に繋げることができます。まず、振り返りの第一段階として、ウェビナーの企画段階で設定したKGI(重要業績評価指標)の達成進捗を確認します。

例えば、企画段階で「とにかくリードを取ること」が目的でリード獲得数がKGIであれば、獲得したリード数を確認します。一方で、「金融業界のリードナーチャリング」が目的であれば、金融業界からのオンライン相談獲得などがKGIとなります。

このように、当初の目的に沿ってKGIの達成進捗を確認しましょう。

KPIを確認する

続いてKGIを達成するためのKPI(重要業績評価指標)の確認をします。

ウェビナーにおけるKPIは、離脱率や商談化率、参加者の満足度などの指標を設定するのが一般的です。

これらの指標を分析することで、次回の改善点や成功要因を明確にし、より効果的なウェビナー運営が可能になります。

アンケートを実施する

アンケートの実施は、セールスへの引き継ぎ、参加者満足度の聴取、次回の企画立案など、さまざまな観点から非常に重要です。アンケートを通じて得られる情報は、ウェビナーの効果を測るだけでなく、次回の改善に役立ちます。アンケートの回答率は60〜70%以上を目指すと良いでしょう。

また、ウェビナーの中でアンケートを案内するタイミングとしては、冒頭と最後の2回くらいが効果的です。アンケートに回答した参加者には、ウェビナー資料のプレゼントなど特典を用意することで、回答率が上がり、より多くの貴重なフィードバックを得ることができます。

ウェビナー全体の設計を通しててユーザーの求める情報を届けることが重要

ウェビナーを成功させるためには、企画、集客、資料作成、配信、セールス、効果検証の全体が重要であり、それぞれのプロセスをしっかりと積み上げていくことが求められます。特に、ユーザーの求める情報を届けるためには、各段階での計画と実行が密接に関連しており、一貫した質の高い運営が必要です。

ただ単に情報を提供するだけではなく、全体を通じて参加者の期待に応え、価値を感じてもらうことが重要といえます。

継続的なコンテンツマーケティング施策を打つなら!月ごとに施策を変えられ、分析・改善のサイクルを築くならキャスターの新プランがおすすめ

株式会社キャスターの「CASTER BIZ sales marketing」は、セールスからマーケティングまで幅広い支援実績があり、企画から依頼したい方におすすめです。さらに、「コンテンツマーケティング支援プラン」では、専属チームを編成し、高いクオリティのコンテンツを提供。そこから分析を行い、改善の打ち手などの提案を行いながら、コンテンツマーケティング施策を成功に導きます。ぜひご相談ください。